- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Какие только подвиги работники машиностроительного завода имени М.И. Калинина не посвящали родному предприятию и профсоюзу! Писали стихи и песни, создавали рукотворные произведения, ходили в походы и сплавлялись по рекам. А в начале августа двое заводчан на мотоциклах покорили высочайшую точку Свердловской области.

Алексей Вшивков и Михаил Сахнов работают в сборочном цехе ЗиКа водителями-испытателями, оба увлекаются катанием на питбайках – спортивных мотоциклах, предназначенных для мотокросса или езды по пересеченной местности со сложным рельефом. Подняться на Конжаковский камень мотоциклисты собирались уже давно. А когда, наконец, запланировали горный заезд, решили приурочить свое приключение к двум значимым датам –151-й годовщине ЗиКа и 100-летию профсоюзной организации.

Чтобы сделать заводу такой оригинальный подарок, калининцам пришлось постараться. Маршрут сам по себе очень сложный для преодоления на питбайке: большие каменные булыжники сменяются россыпями мелких, скользких от дождя камней, за которыми следуют то провалы, то поваленные ветром деревья. Любое падение с мотоцикла на такой местности может обернуться серьезной травмой, и без специальной подготовки байкерам на Конжаке делать нечего.

Заводских мотоциклистов не испугала даже погода, всеми возможными способами препятствующая восхождению. Вопреки ей калининцы, вместе со своими двухколесными товарищами, забрались на высоту 1200 метров над уровнем моря. Такую высоту ощутили не только заводчане, но и мотоциклы.

– Поскольку техника с карбюратором, она довольно чувствительная, при разряженном воздухе снизила мощность, – объясняет Алексей. – Наверх мы поднимались в сильнейшем тумане, почти ничего вокруг себя не видели. А когда стали спускаться, туман постепенно рассеялся, и перед нами открылась потрясающая панорама на сотни километров вперед. Это невероятно красиво! Так что Конжак нас плохо встретил, зато хорошо проводил.

Ирина Гнатовская,

член комиссии профкома по информационной работе машиностроительного завода имени М.И. Калинина,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

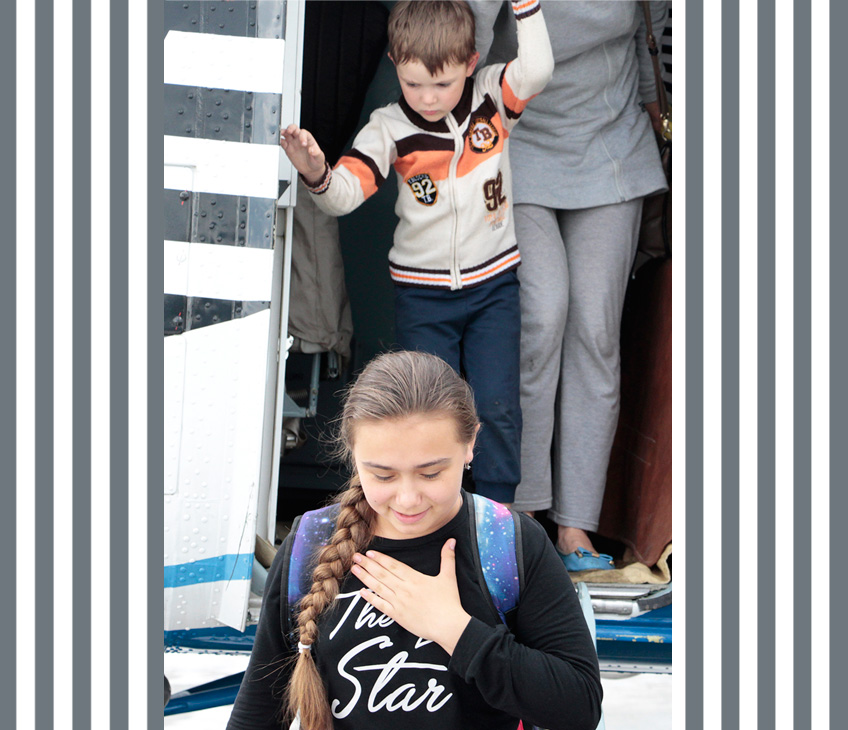

Экипаж вертолета Ми-8АМТ, находящегося в эксплуатации Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, выполнил работы по эвакуации сотрудников авиакомпании, отправившихся на отдых в оздоровительный центр предприятия «Бригантина».

В связи с сильными ливневыми дождями, обрушившимися на Приморский край, в Хасанском районе размыты трассы в нескольких местах, в том числе, автомобильная дорога, ведущая к базе отдыха «Бригантина», затоплен мост через реку Первую, во многих населенных пунктах отключено электричество.

По решению управляющего директора ПАО ААК «Прогресс» Юрия Денисенко за работниками авиакомпании был направлен вертолет Ми-8АМТ. Группа людей в составе 9 детей и 9 взрослых прибыла на аэродромную площадку авиакомпании вечером 7 августа. Тем, кто решил остаться на базе и продолжить отдых, были транспортированы газовые плиты и газовые баллоны для приготовления пищи. При необходимости они также будут эвакуированы вертолетом, или катером в город Владивосток, в случае отсутствия шторма на море, а затем автобусом в Арсеньев.

«Мы отправились на базу отдыха по цеховой путевке на четыре дня. На протяжении нескольких дней было солнечно, нам удалось хорошо отдохнуть, но затем начался ливень, немного подтопило прибрежную территорию базы, домики остались целы, никто не пострадал. Свет отключен, проехать есть возможность не дальше первой деревни, а дороги обещают восстановить лишь к концу недели. Огромное спасибо руководству нашей авиакомпании и профсоюзной организации за проявленную заботу и оперативную эвакуацию», – рассказала прибывшая на вертолете в Арсеньев старший кладовщик механического цеха авиакомпании «Прогресс» Галина Александровна Кушнерик.

Юлия Герман,

пресс-служба ПАО ААК «Прогресс»,

г. Арсеньев

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Только на первый взгляд модернизация такой техники, как самолеты дальней авиации, выглядит простой задачей.

Модернизация самолетов дальней авиации и поддержание технической готовности к выполнению боевой задачи – сложный, многоуровневый процесс, к реализации которого в Минобороны России подходят так же серьезно, как и к переоснащению сухопутного и морского компонентов ядерной триады. Сложность задачи заключается на только в разработке перспективных комплексов дальней авиации, но и специального ракетного вооружения, способного решать задачи с высокой точностью, без риска для экипажа и техники.

Сердце из металла

Только на первый взгляд модернизация такой техники, как самолеты дальней авиации, выглядит простой задачей. Для большинства непосвященных в тонкости конструкции бомбардировщиков ракетоносцев процесс модернизации выглядит как обычный, вполне себе плановый ремонт. Однако помимо дефектовки, разборки, ремонта, сборки и покраски бортов за ширмой авиастроительного искусства остается работа сотен специалистов и десятков предприятий.

Одним из ключевых предприятий в этом отношении является самарский завод авиационных двигателей ПАО «Кузнецов». Силами самарских двигателестроителей живут и «дышат» авиационные двигатели НК-12, НК-25 и НК-32 – металлические сердца ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. Однако плановым ремонтом и небольшой модернизацией самарские двигателестроители ограничиваться не станут – в ходе недавнего визита на завод замминистра обороны РФ Юрия Борисова, были подтверждены сведения о сборке первой партии двигателей НК-32 2-й серии, которым предстоит занять место в мотогондолах ракетоносца Ту-160М2.

Перезапуск процедуры серийного производства двигателей говорит о многом – устранены проблемы завода с квалифицированным персоналом, завершена разработка и доводка конструкции двигателей. Установочная партия новых двигателей для модернизированных ракетоносцев составит шесть двигателей, пять из которых ПАО «Кузнецов» поставит заказчику уже до конца 2017 года.

Двигатели «второй серии» для Ту-160М2 начнут испытывать уже в августе – такая срочность объясняется сроками подготовки полета первого обновленного Ту-160М2, боевая эффективность которого, по словам военных, возрастет в 2–2,5 раза по сравнению с уже состоящими на вооружении ВКС ракетоносцами, ведь построить первый абсолютный новой «Белый Лебедь» планируют к 2019 году, а в 2021 новый ракетоносец должны принять на вооружение.

Цифровые «мозги»

Ту-160М2, по мнению разработчиков и экспертов, станет так называемым самолетом «переходного этапа» – последней, и самой современной версией ракетоносца перед началом серийного производства Перспективного Комплекса Дальней Авиации (ПАК ДА). По своей сути, в привычные многим экспертам и любителям авиации формы «впишется» абсолютно другой самолет. В создании БРЭО Ту-160М2 так же принимает участие один из лидеров радиоэлектронного оборудования в мире – Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ).

Стоит отметить, что с момента начала работ над переработкой бортовой радиоэлектронной архитектуры в 2015, специалисты КРЭТ и смежники совершили огромный рывок в качестве бортового радиоэлектронного оборудования. Одним из нововведений в конструкцию Ту-160М2 станет принципиально новый комплекс радиоэлектронной борьбы, в основу которого легли наработки по бортовому комплексу РЭБ «Гималаи», разработку которого в КРЭТ провели для истребителя пятого поколения Т-50.

Помимо прочего, в состав БРЭО Ту-160М2 войдет и принципиально новая бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП-1, разработку которой провел входящий в состав КРЭТ «Московский институт электромеханики и автоматики». Особенность такой системы заключается в абсолютной работоспособности.

«Такой комплекс может работать даже в том случае, когда борт «давят» средства радиоэлектронной борьбы противника и осуществляется сильное, разнонаправленное радиоэлектронное подавление», – пояснил в интервью телеканалу «Звезда» источник в ВПК. По мнению экспертов, для ВКС России планируется построить до 50 Ту-160М2.

По-прежнему опасен

Не забыли в ходе масштабной модернизации дальней авиации и про одного из ветеранов. Обновленный Ту-95MСМ (с модернизированными двигателями НК-12MПM), по словам экспертов, соответствует всем предъявляемым требованиям к самолетам дальней авиации. Обновлена авионика, бортовое радиоэлектронное оборудование, средства связи, навигации, наведения и управления вооружением.

Над высокоточным вооружением – крылатыми ракетами большой дальности, российские специалисты поработали особенно тщательно. Благодаря современной элементной базе и боевой работе российских ВКС в Сирии накоплен огромный опыт по части разработки и производства средств поражения, с помощью которого самолеты дальней авиации могут выполнять поставленные задачи не входя в зону действия ПВО вероятного противника.

Кроме уже испытанных в Сирии дальних авиационных крылатых ракет Х-101, в состав вооружения самолетов дальней авиации войдет и сверхдальняя крылатая ракета Х-БД, подробные параметры которой засекречены. Для того, чтобы понять потенциал новой крылатой ракеты, стоит сравнить параметры с уже состоящими на вооружении средствам поражения этого типа. Для сравнения – крылатая ракета Х-101 имеет дальность стрельбы в 3–3,5 тысячи километров. Дальность полета новой ракеты, по словам научного руководителя ГосНИИ авиационных систем Евгения Федосова, будет значительно выше.

В сухом остатке это означает буквально следующее – для поражения объектов противника самолетам дальней авиации нужно будет лишь взлететь с аэродрома, занять эшелон и высоту. Дальше, после получения приказа на применение оружия, дело сделает ракета.

Серийное производство Ту-160М2 и продление сроков эксплуатации Ту-95МС (и их глубокая модернизация) должны будут обеспечить национальную безопасность России и постоянную боевую готовность сил ядерного сдерживания вплоть до того момента, когда к серийному производству подготовят ПАК ДА, характеристики и функционал которого, по мнению экспертов, будут в несколько раз выше существующих самолетов дальней авиации.

По материалам ТРК «Звезда» \ Дмитрий Юров

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

В Ростовской области в окрестностях Багаевского района на берегу Дона прошел шестой туристический слет молодежи ПАО «Роствертол» на тему: «Дружба народов. Республики СССР».

Померяться силами в спортивных и творческих конкурсах собрались 17 команд из цехов и подразделений завода: цех №3; №4; №6; ЗШП; цех №10; 12; 14; 16; 17; 22; ц.24; 30; АСП; ЛЗ; ОГК; Заводоуправление; МТО.

Преодолев длинный путь, несмотря на капризную погоду, команды сразу начали готовиться к первому конкурсу: «Разбивка лагеря», в которой оценивалось правильное размещение палаток, пожарная безопасность и оригинальность оформления. Задача у каждой команды была не только правильно разбить лагерь в соответствии с туристическим бытом, но и творчески его оформить в соответствии с общей темой турслета. Члены жюри, которые пришли проверять и оценивать лагеря были встречены песнями, прибаутками и вкусным угощениями. Хочется отметить подготовку в данном конкурсе команд: цеха №16, ЗШП, ЛЗ, цеха №22, АСП. После проверки лагеря команды поспешили на следующее испытание – это вязка туристических узлов и определение азимута. Далее в программе шел творческий конкурс: домашнее задание – народный танец страны, которую команды получали в соответствии с жеребьевкой и импровизационный конкурс «Оживи картинку», задание для которого команды получили на месте. Он показал, что все команды талантливые, креативные и позитивные. На этой ноте закончился соревновательный процесс первого дня, а команды продолжили танцевать на дискотеке.

Второй день начался с зарядки на главной поляне, команды должны были явиться обязательно, а иначе снимают баллы. После этого команды отправились на «Спортивное ориентирование». Девушкам и парням было необходимо пробежать по 2 и 3 км по пересеченной местности, отыскав в лесу и поле 10 контрольных пунктов и не превысить при этом контрольное время. Вот на этой спортивной ноте закончились испытания команд. Активисты Молодежного совета, подсчитав результаты конкурсов, провели торжественное закрытие слета. Результаты распределились следующим образом: 1 место – ЛЗ, 2 место – ц.6, 3 место – ЗШП. Победители были награждены ценными подарками, а все участники 17 команд получили в подарок тематические футболки с фирменной символикой мероприятия.

В памяти всех участников останется удивительный дух романтики туристического слета – азарт соревнований, ночевка в палатке, дискотека под открытым небом и песни под гитару у костра. Впечатления остались незабываемые. Уезжая, все уже мечтали приехать сюда еще раз!

Наталья Живенко,

член Молодежного совета ПАО «Роствертол»,

г. Ростов-на-Дону

- Подробности

- Категория: Российской авиации

На сегодняшний день турбовентиляторный двигатель SaM146, производимый компанией PowerJet – совместным предприятием НПО «Сатурн» и Safran Aircraft Engines, – самый современный продукт, реализованный при непосредственном участии российских авиационных моторостроителей. В интервью Show Observer Марк Сорель, президент PowerJet, рассказал, что происходит с этой программой сейчас и какие перспективы ее ждут в недалеком будущем.

– Господин Сорель, 11 лет назад, в июне 2006 г., НПО «Сатурн» сообщило о сборке первого опытного российско-французского двигателя SaM146. Скажите, пожалуйста, сколько двигателей SaM146 поставлено по состоянию на 1 июля этого года и какова их суммарная наработка?

– Поставлено 250 двигателей. С момента ввода в коммерческую эксплуатацию в 2011 г. первого самолета SSJ 100 наработка двигателя SaM146 составила около 650 тыс. летных часов и приблизительно 430 тыс. циклов.

– Здорово! Ведь еще в ноябре сообщалось, что наработка SaM146 превысила полмиллиона часов. А сколько двигателей SaM146 вы планируете передать заказчикам в 2017 г. и каковы ваши производственные планы на следующий год?

– 2017-й является для нас годом увеличения темпов производства, так как наша цель – поставить более 70 силовых установок, это рекордный объем производства для компании PowerJet. В 2018 году объем производства останется на этом же уровне.

– Будем надеяться, что эти планы будут реализованы. В 2016 году компания «Гражданские самолеты Сухого» произвела 22 SSJ 100, в 2015 году – 17. Хотя еще в 2014 году завод выпустил 35 ВС. Кажется, что текущее ежегодное количество выпускаемых SSJ 100 оказалось меньше изначально планируемого уровня. Вас беспокоит ситуация, что SSJ 100 продается не так много, как прогнозировалось на старте этой программы?

– Следует отметить, что сегодняшние продажи на рынке региональной авиации не так динамичны, как прогнозировалось 10 лет назад. Но количество поставок не стало ниже изначально планируемого уровня, утвержденного самолетостроителем на текущий и будущий годы. Мы прилагаем все усилия, чтобы следовать графику поставок согласно запросам нашего заказчика – «Гражданских самолетов Сухого». Этот процесс достаточно напряженный, поскольку в настоящее время цепь авиационных поставок загружена из-за большого количества новых программ.

Что касается коммерческого продвижения самолета и силовой установки, то компания PowerJet верит в будущие успехи. Технические и операционные характеристики SSJ 100 очень высоки, осуществляется в данный момент и продолжится в будущем поддержка программы российскими властями, стоимость пассажиро-места очень конкурентоспособна. Но нам не свойственно комментировать кампании продаж, которые ведутся авиастроителем. Как президент компании PowerJet, я хотел бы отметить, что в сравнении с основными конкурентами SSJ 100 оценивается как перспективный самолет.

– C поставками и перспективами понятно. Но, по некоторым данным, у операторов SSJ 100, особенно имеющих опыт эксплуатации иностранной авиатехники, возникает ряд вопросов к SaM146 – например, низкий ресурс двигателя, трещины в камере сгорания, выходящие за нормативы, и др. Вы согласны с такими претензиями? Что делает PowerJet для исправления этой ситуации?

– Прежде всего необходимо напомнить, что двигатель спустя пять лет после ввода в эксплуатацию демонстрирует показатель надежности, аналогичный двигателю CFM56, бестселлеру и эталону на рынке узко- и среднефюзеляжных самолетов. Подобно другим новым двигателям SaM146 проходит этап «детских болезней». Для нас это также возможность усовершенствовать некоторые части двигателя и расширить его ресурс согласно намерениям разработчиков в рамках стандартной процедуры достижения зрелости. С другой стороны, в рамках нашего коммерческого предложения по обслуживанию мы предлагаем заказчикам решения, адаптированные к их потребностям, чтобы снизить показатель простоя самолета и позволить оптимизировать операции в случае необходимости, – специалистов по технической поддержке под крылом самолета, арендный двигатель, профилактическое техобслуживание, быстрый возврат в цех.

У нас есть два ремонтных цеха, сертифицированных в соответствии с требованиями европейских авиационных правил (Part 145): один находится в Сен-Кантен-ан-Ивлин (в окрестностях Парижа), другой – в Рыбинске. Эти два цеха позволяют нам выполнять заявки на техобслуживание и ремонт (ТОиР) от наших заказчиков. Что касается камер сгорания, мы предприняли профилактические меры и разработали решения по ремонту – действия которые повсеместно применяются на сегодняшний день и используются нашими заказчиками во время ТОиР.

– Ваша позиция ясна. Еще операторы SSJ 100 информируют, что на рынке не так много арендных двигателей SaM146 и что это обстоятельство отчасти негативным образом влияет на интенсивность эксплуатации SSJ 100. Как, по мнению PowerJet, можно выйти из этой ситуации?

– В определенные моменты у нас возникает необходимость дополнительной поставки арендных двигателей. Для того чтобы выполнять эти задачи в долгосрочной перспективе, мы находимся в процессе расширения мощностей благодаря увеличению количества двигателей, предназначенных для техподдержки наших заказчиков, и вводу в эксплуатацию двигателей после ремонта.

– Это хорошая новость. Кстати, анонсировалось, что PowerJet планирует активнее заниматься послепродажным обслуживанием SaM146 и, что в том числе за счет этого программа SaM146 должна выйти на окупаемость с 2021 г. Расскажите вкратце, в чем заключается ваша стратегия в сфере послепродажного обслуживания SaM146?

– Бизнес-модель строится на долгосрочную перспективу, так как ресурс двигателя приблизительно равен 25 годам, даже больше. Поэтому логично, что с течением времени увеличение размеров и возраста парка двигателей в эксплуатации сопровождается ростом доходов от послепродажной деятельности. На данный момент еще слишком рано с уверенностью говорить о дате, начиная с которой наши инвестиции будут рентабельными.

– Много говорится и о повышении уровня локализации производства SaM146 в России. Какова дорожная карта по этому вопросу? Российская промышленность реально готова к ее реализации?

– Мы продолжаем изучать возможности интеграции российских промышленных предприятий в нашу цепь поставок для производства деталей двигателя SaM146, а также LEAP и CFM56. Не будем также забывать, что наше партнерство с «ОДК – Сатурн» началось в конце 90-х годах с производства деталей для двигателя CFM56. Расширение деятельности «ВолгАэро», совместного предприятия Safran Aircraft Engines с «ОДК – Сатурн» с равным долевым участием, является этому прекрасным примером. Мы не исключаем возможности увеличения доли российского производства деталей двигателя SaM146 в сотрудничестве с поставщиками, отвечающими критериям сертификации и конкурентоспособности.

У нас действительно есть дорожная карта с корпорацией «Ростех», стратегическим партнером Safran в России. Мы составили список, в котором указаны приоритетные детали и необходимость сертификации новых партнеров в России. Мы высоко оцениваем российскую промышленность и ее возможности и не сомневаемся в их мотивации соответствовать критериям сертификации.

– Что ж, остается ждать реализации дорожной карты. Давайте немного поговорим о развитии мотора. На сегодняшний день создано и сертифицировано четыре модификации SaM146. Могут ли появиться какие-то новые модификации двигателя в будущем?

– Мы можем предположить разработку новой модификации двигателя SaM146 с нашим заказчиком после детального анализа рынка. Мы регулярно обмениваемся информацией с компанией «Сухой» о тех изменениях, которые необходимо внести согласно требованиям рынка.

– Лаконичный ответ. А насколько реальна перспектива установки SaM146 на самолет Бе-200? В какие сроки может быть осуществлен этот проект?

– Априори это реальная возможность, которую мы изучаем. Мы ведем переговоры с ТНТК им. Бериева и готовы поддержать этот проект. Конкретизация нашего участия в этом проекте в первую очередь зависит от уровня поддержки данного проекта российскими властями. Не будем забывать, что самолет Бе-200 имеет свои особенности, отличные от архитектуры и задач SSJ 100, что потребует изменение конфигурации силовой установки и соответствующих разработок. Что касается сроков, на этот вопрос сложно ответить до тех пор, пока у нас не будет точного технического задания от самолетостроителя, чтобы оценить объем работ. Но главный интерес, как для ТНТК, так и для нас, заключается в оптимизации уже существующих разработок для различных модификаций двигателя SaM146.

Артём Кореняко \ По материалам «Делового авиационного портала»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

9 августа на заводе имени М.И. Калинина вновь раздались позывные полюбившегося турнира спортивной версии «Что? Где? Когда?», проходящего под эгидой молодежной и профсоюзной организаций предприятия. Знакомое «Что наша жизнь? Игра!» возвестило о старте второй встречи сезона 2017 года. В этом году серия игр посвящена 100-летию ОО ППО «МЗиК».

В просторном зале собрались 27 команд, всего около двухсот человек разных возрастов и профессий. Их приветствовали заместитель генерального директора по персоналу С.В. Свинин, председатель профкома завода М.С. Никитина и председатель Совета молодежи О.А. Баянкина.

Заводской турнир традиционно состоял из четырех туров, в каждом из которых было задано по шесть вопросов – текстовых, музыкальных, иллюстративных и видео. На этот раз участие в их подготовке принимали не только организаторы, но и все желающие заводчане. Так, первый – каким было отчество главной героини поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» – задала председатель первичной профсоюзной организации завода М.С. Никитина. А наибольшее количество вопросов поступило от старшего мастера механического цеха А.В. Щекалева.

Финальная «перестрелка» шла между тремя командами-лидерами. В итоге места распределились следующим образом: «бронза» – у дебютантов соревнований – команды электроцеха, а «серебро» и «золото» забрали команды отдела главного конструктора.

Ольга Дружинина,

член комиссии профкома ППО «МЗиК» по информационной работе, корреспондент газеты «Калининец»,

г. Екатеринбург

На конференции Boeing и ОЭЗ «Титановая долина» авиастроители обсудили развитие в России до 2025 года

- Подробности

- Категория: Российской авиации

19 июля в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 ОЭЗ «Титановая долина» и компания Boeing при поддержке Минпромторга РФ провели панельную сессию «Вызов принят: особые условия развития авиастроителей в России». Главная цель встречи – назвать основные векторы развития гражданского авиастроения в России в ближайшие 10 лет – была достигнута. Крупнейшие игроки рынка презентовали свои новые стратегии развития и сформулировали алгоритмы промышленной кооперации с поставщиками. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина».

Итоги плана по импортозамещению в области гражданского авиастроения и госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» подвел директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов. По его словам, при поддержке государства в России создаются производства следующих агрегатов и систем: самолета SSJ-100 (интерьер, кресла пассажирские), вертолетов Ми-171А2, Ка-226 (топливная система), самолетов Ил-96, Ту-204 (радиотехническая система ближней навигации, система посадки по маякам, метеолокатор и т.д.), а также авиационного двигателя ПД-14 и интегрированного комплекса бортового оборудования на основе интегрированной модульной авионики (ИКБО ИМА).

При этом Сергей Емельянов отметил, что Россия продолжает оставаться стратегическим партнером для зарубежных производителей. «Сегодня ни одна авиационная держава не обходится без международной кооперации. Технологические и финансовые риски авиационных программ настолько велики, что производители вынуждены искать партнеров по всему миру. И Россия – один из таких партнеров. У нас успешно работают инжиниринговые центры мировых лидеров авиастроения, производятся отдельные компоненты для них, созданы СП по обработке титановых изделий для поставки на самолеты Boeing», – уточнил он.

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Юрасов презентовал новую стратегию развития до 2035 года. В основе стратегии – переход на новую индустриальную модель с созданием собственные центров компетенций и специализаций на отдельных заводах и передача не ключевых направлений на аутсорсинг сторонним поставщикам. «Опыт, в том числе и мировой, показывает, что в ряде случаев аутсорсинг позволяет существенно сокращать сроки и себестоимость изделий за счет поставок, в том числе «сторонним» или «неавиационным» клиентам, например, «Вертолетам России», структурам РЖД и Роскосмоса. Схожие принципы организации производства уже внедрили крупнейшие аэрокосмические концерны мира, поставщиками Boeing и Airbus являются тысячи компаний по всему миру», – пояснил Сергей Юрасов.

ОАК включил в число приоритетных площадок для локализации своих центров компетенций и поставщиков особые экономические зоны, что позволит корпорации и ее партнерам снизить издержки на создание новых производств. Аналогичный способ развития собственных центров компетенций и предприятий на аутсорсинге выбрал для себя холдинг «Вертолеты России».

По словам директора по производству «Вертолетов России» Михаила Рыбакова, изменения, закладываемые в новую стратегию, вынашивались менеджментом холдинга несколько лет. «Мы считаем, нужно ориентировать производственную модель на ключевые агрегаты и соответствующие технологические переделы. Это, конечно же трансмиссия, несущая система, агрегатная и окончательная сборка и лётные испытания, – перечислил Михаил Рыбаков. – По остальным переделам будут созданы либо центры специализаций, либо же они будут выведены на аутсорсинг. В настоящее время передаются такие не ключевые переделы, как литейное, кузнечно-прессовое, заготовительно-штамповочное производства. В рамках подписанного с ОЭЗ «Титановая долина соглашении о взаимопонимании мы готовимся к передаче производства титановых заготовок (штамповок, поковок) и их предварительной механической обработке».

На совместном предприятии корпорации ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing (Ural Boeing Manufacturing) в ОЭЗ «Титановая долина» будет осуществляться не только черновая, но и чистовая механообработка титановых штамповок. «Расширение UBM на третьем десятилетии сотрудничества двух корпораций, демонстрирует дальнейшее укрепление стратегического партнерства Boeing в России. А включение UBM в число резидентов «Титановой долины» создает новые возможности для нашего растущего бизнеса на Урале», – заявил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

По словам генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, в развитии первой очереди особой экономической зоны в Верхней Салде сыграли два ключевых фактора: наличие мощного партнера в лице мирового лидера по производству и обработки титановых сплавов – Корпорации ВСМПО-АВИСМА и четкая отраслевая специализация ОЭЗ на этапе создания. «По сути, льготы и преференции особой экономической зоны, готовая инженерная инфраструктура площадки стали дополнительным и достаточно убедительным аргументом для ВСМПО-АВИСМА, которая два десятилетия развивает партнерство с мировыми авиастроителями», – отметил Артемий Кызласов.

Стратегия расширения УЗГА совмещает несколько инструментов развития: господдержку в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности в 2013-2025 годы», одобрение проекта локализации производства самолетов Л-410 президентом РФ, а также льготы ОЭЗ. На базе Авиационного кластера производитель продолжить развивать проекты Л-410, УТК ДА-42Т, БЛА «Форпост», вертолеты BELL и другие. «Применение специальных условий в границах ОЭЗ позволит УЗГА избежать отвлечения средств на финансирование таможенных платежей и налогов. Сэкономленные средства послужат источником финансирования углубления локализации проектов. Кроме того, будучи резидентом ОЭЗ мы рассчитываем наладить кооперацию с отечественными предприятиями и привлечь новых международных партнеров, например, Turbomeca с проектом локализации производства вертолетных двигателей и Austro Engine с проектом локализации производства двигателей», – резюмировал генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.

AEX.ru

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

4 августа на площадке ЦК «Эльмаш» состоялось подведение итогов VI городского фестиваля народного самодеятельного творчества «Екатеринбургские родники» в жанрах декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Среди почетных гостей были и работники нашего завода.

Традиционно все организационные вопросы по участию заводчан в выставке взял на себя профком. Заместитель председателя ОО ППО «МЗИК» Е.Н. Разорёнова, имея большой опыт организации заводских выставок прикладного творчества и хорошо представляя себе уровень городского фестиваля, сумела собрать по-настоящему звездную команду.

Фестиваль стартовал еще в феврале 2017 года. В этот раз на выставочных площадках административных районов города было представлено более восьмиста работ, из которых более трехсот произведений народного творчества прошли во второй этап. Члены жюри отметили высокий уровень представленных работ, оригинальность авторского замысла и технику исполнения.

Участниками фестиваля в этом году стали 10 «калининцев», шестеро из них прошли в финальный этап, который проходил с апреля по август в Центре народного творчества «Гамаюн». Это Людмила Бабанова с колье из бисера, стекляруса и камней; Дмитрий Журавлев с деревянной моделью фрегата; Александр Гоголев с выполненной карандашом картиной, Юрий Колчин с росписью по шелку; Михаил Кукин с рукотворным макетом ЗРК, а также Ирина Пушина со своей вышитой работой. Произведения заводчан находились в постоянной экспозиции музея и радовали посетителей своей яркой индивидуальностью.

А 4 августа в рамках торжественного закрытия выставки наши мастера получили заслуженные награды и благодарности. Поздравляем «калининцев» с очередным успехом!

Ирина Гнатовская,

член комиссии по информационной работе профкома ППО «МЗиК», корреспондент газеты «Калининец»,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Показательное выступление Су-35 на МАКС-2017 произвело неизгладимое впечатление на Западе. Американцы со свойственной им афористичностью заявили, что такие полеты буквально «взрывают мозг», и, по некоторым данным, запретили показывать своим пилотам, чтобы заранее не деморализовать, видеоролик, на котором запечатлена высшая воздушная акробатика в исполнении Су-35. В то же время заявки на приобретение истребителя уже поступили из Китая, Индии, Индонезии и других стран. Российское Минобороны планирует закупить до 2020 года более 90 Су-35.

В настоящее время в сегменте рынка тяжелых многоцелевых истребителей доминируют российские Су-30, а также американские F-15 и F/A-18 различных модификаций. Всего с 2013 по 2016 год было продано около 130 самолетов на сумму свыше 7 млрд долл. Россия, которой принадлежит 87% рынка в сегменте самолетов этого класса, является безусловным лидером. И ее положение, как считают в «Рособоронэкспорте», только упрочится с выводом на рынок Су-35, который по летно-техническим и боевым возможностям превосходит не только все существующие истребители четвертого поколения, но и почти не уступает самолетам пятого поколения.

Новейший многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 – существенно улучшенное и дополненное «издание» своих предшественников Су-27 и Су-30. На сегодняшний день это самый современный многоцелевой истребитель, который способен не только обеспечивать превосходство в воздухе, но и эффективно нанесет удары по наземным и надводным целям. Впервые Су-35 был показан на авиасалоне МАКС-2007. И вот уже 10 лет его возможности изучаются чуть ли не под микроскопом.

В 2008 году на базе ВВС США Хикам (Гавайские острова) было проведено моделирование воздушного боя с участием Су-35 и американских истребителей F-22, F/A-18 Super Hornet и F-35. Результат оказался неутешительным: в 20 воздушных боях против Су-35 американцы одержали всего одну победу. Свой конфуз за океаном объяснили сверхманевренностью Су-35, которая позволяет выигрывать воздушные поединки у «стелс»-самолетов.

Тут надо отметить, что американская тактика воздушного боя построена на трех китах: «первым обнаружил, первым выстрелил, первым уничтожил». Возможно, F-22 или F-35 первыми обнаружит Су-35 (что, впрочем, еще не факт), но для применения оружия они должны сблизиться, и тут, как считают эксперты из Defense Industry Daily, преимущество переходит к Су-35, который с его сверхъестественной способностью летать на минимальных скоростях и в то же время резко разгоняться до сверхзвуковых скоростей, из мишени автоматически превращается в охотника. Тактическое преимущество такого стиля ведения воздушного боя состоит в том, что у ракет класса «воздух-воздух» не всегда хватает «интеллекта», чтобы определить, в какой точке траектории окажется Су-35 после выполнения, скажем, «кобры Пугачева» или «чакры Фролова», и с упреждением навестись на цель. Поэтому Stern и объявил Су-35 «самым опасным русским истребителем».

Уже в феврале нынешнего года аналитическое агентство Air Power Australia и компания Rep Sim, которая занимается производством симуляторов, в экспериментальных целях провели виртуальное воздушное сражение у побережья Тайваня, в котором участвовали по 240 истребителей F-35 и Су-35. В «бою» были уничтожены все российские самолеты, но из 240 американских F-35 «выжили» всего 30 машин. Эксперты и такой результат сочли удручающим для ВВС США, поскольку американский F-35 относится к истребителям пятого поколения, а российский самолет – к поколению 4++. В итоге Объединенный комитет по иностранным делам, вооружению и торговле Австралии рекомендовал австралийским ВВС, да и другим заинтересованным странам тоже, не торопиться закупать F-35. По мнению научного сотрудника британского Королевского объединенного институтта оборонных исследований Джастина Бронка, «даже через миллион лет» F-35 не сможет одержать победу над Су-35.

Что же представляет собой истребитель Су-35? Уже в ходе первых испытательных полетов самолет покорил сверхзвуковую скорость без форсированной работы двигателя (из всех существующих сейчас истребителей летать на сверхзвуке без форсажа могут только МиГ-31 и F-22A Raptor). Все благодаря новому двигателю. В результате модернизации АЛ-31Ф для Су-35 был создан серийный двигатель 117С, ресурсные показатели которого в 2-2,7 выше, чем у предшественника. При этом максимальная скорость Су-35 у земли составляет 1400 км/час, на высоте – 2400 км/час, потолок – 18 тыс. м. Для сравнения: максимальная скорость американского истребителя F-35 только 1900 км/час.

Су-35 имеет планер, усовершенствованный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. За счет отличных разгонных характеристик и сверхманевренности, которая обеспечивается двигателями с управляемым вектором тяги и аэродинамическим совершенством планера, Су-35 имеет возможность быстро войти в зону пуска ракет по воздушному противнику, а отстрелявшись, выполнить эффективный противоракетный маневр. Неоспоримым достоинством стала и увеличенная дальность полета – 3550 км. При этом Су-35, что немаловажно, «прощает» многие ошибки пилотирования.

Главной особенностью Су-35 является его оснащение новым комплексом бортового оборудования, в основе которого лежит информационно-управляющая система, предназначенная для функциональной, логической, информационной и программной увязки систем бортового оборудования в единую интегрированную систему.

Основу системы управления вооружением Су-35 составляет новая радиолокационная система управления с фазированной антенной решеткой «Н035 Ирбис», обладающая уникальными характеристиками обнаружения целей на дальности до 400 км. Она позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей и вести одновременный обстрел до 8 наиболее опасных. При сохранении контроля над воздушным пространством комплекс обеспечивает обнаружение, селекцию и сопровождение до 4 и одновременную атаку 2 наземных целей. По своим характеристикам эта РЛСУ превосходит большинство западных разработок.

На 12 точках подвески истребитель несет до 8 т боевой нагрузки. Кроме того, на Су-35 планируется интегрировать новые типы управляемого высокоточного вооружения «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в том числе большой дальности. По перечисленным характеристикам Су-35 превосходит все современные самолеты, по ряду позиций уступает ему и наиболее близкий конкурент – модифицированный F/A-18E/F Super Hornet. Из-за ограниченной возможности применения вооружения по наземным целям, из-за проблем связи с другими самолетами и малой номенклатуры вооружений слез с олимпа и F-22, еще недавно считавшийся лучшим в мире. Но главная проблема «Раптера» – стоимость почти в полмиллиарда долларов. Даже появилась шутка: дескать, F-22 «идет по цене золота». За эти же деньги можно приобрести эскадрилью истребителей Су-35 с гарантированным сроком службы 30 лет. Для Минобороны РФ Су-35 обходится еще дешевле – около 20 млн долл.

Лучшего соотношения цены и качества на рынке не найти. Поэтому за Су-35 и выстроилась очередь. А на подходе уже экспортный вариант истребителя пятого поколения Т-50. Считается, что этот самолет обеспечит России сохранение лидирующих позиций на рынке тяжелых многоцелевых истребителей.

По информации «Независимой газеты»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

28–29 июля в местности Налимовка Прибайкальского района Бурятии (оз. Байкал) прошел 14-й туристский слет АО «У-УАЗ».

Организаторами этого мероприятии выступил профсоюзный комитет Улан-Удэнского авиационного завода, Молодежное объединение «Взлет» и туристический клуб АО «У-УАЗ» «Азимут».

В туристическом слете приняли участие 17 команд, из них 14 команд АО «У-УАЗ»: команды цехов 95, 40, 54, 49, 60, 53; отделов 19, 78; сборная отделов 114, 111, 101, 31; ЗШЗ-123, ЗАС-133, ИЗ-30. А также наши гости и друзья из г. Иркутска (ПАО «Корпорация «Иркут»), Сарапула (АО «Сарапульский электрогенераторный завод») и Москвы (Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля) и команда АО «РТ-Охрана».

В программу слета вошли контрольно туристическая полоса (КТП), спортивное ориентирование, ночное ориентирование с элементами квеста, творческий конкурс, гонки на катамаранах, дополнительные конкурсы (русский жим, маст-реслинг, трамвайчик, стрельба из пневматической винтовки).

– Хочется отметить, что туристический слет проводится не первый год, но в этом году впервые проводился Молодежным объединением «Взлет» и туристическим клубом «Азимут» самостоятельно. И я считаю, что ребята полностью справились с поставленной задачей, – отметил заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «У-УАЗ» Андрей Николаевич Оленников.

Как всегда изюминкой слета стал творческий конкурс, авиазаводчане в который раз доказали, что они не только спортивные, но и очень творческие люди, это же подтвердилось и в творческой защите стоянок.

Много новшеств было и в контрольно-туристической полосе. Как отметил председатель туристического клуба «Азимут» Виталий Якшин, «те знания, которые ребята получили в процессе подготовке к турслету и во время его проведения всегда могут понадобиться им в обычной жизни».

– Хочется сказать большое спасибо всем организаторам турслета. Все ребята выложились на сто процентов и в очередной раз доказали, что им под силу решать поставленные перед ними задачи, – поделилась с нами председатель МО «Взлет» Китова Маргарита. – И еще хотелось бы отметить директора ЗШЗ-123 Николая Гурьевича Елизарова и председатель профкома отдела 19 Ирину Петровну Сапунову, которые приехали поддержать свои команды.

В упорной борьбе победу одержала команда ЗШЗ-123. Второе место – ЗАС-133. Третье место – цех 95.

В заключение туристического слета всех участников ждали грандиозный салют и праздничная дискотека, ставшие уже традицией.

– Самое главное достижение туристического слета, на мой взгляд – это тот заряд энергии, который получают участники и гости этого мероприятия. Это настоящий праздник молодости и дружбы, – отметила одна из организаторов соревнований, заместитель председателя МО «Взлет» Анастасия Борисова.

Т.В. Сабаева,

председатель ППО АО «У-УАЗ»,

г. Улан-Удэ

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

38 «калининцев» в минувшие выходные покорили одну из красивейших уральских рек.

По реке Уфа они сплавлялись на шести катамаранах. Всего участники водного путешествия преодолели 44 километра от города Красноуфимска до деревни Марийские ключики с одной остановкой на ночевку.

Туристам по-настоящему повезло с погодой, благодаря чему им удалось не только полюбоваться природой, но также позагорать и искупаться. С нашим капризным уральским летом это большая удача!

Среди участников сплава были молодежные профсоюзные лидеры, профактив, члены Совета молодежи, предцехкомы: Г. Щекин, Т. Павлова, Е. Федорова, А. Дунаев, И. Урубкова, Е. Сысоева и многие другие.

Как рассказали организаторы, на этот раз в группе оказалось множество новичков. А это значит, что туристическое направление на заводе приобретает все больший масштаб. «Калининцы» любят такие мероприятия не только за возможность проверить себя на прочность, но и потому, что здесь они встречают новых верных друзей. Ведь, как известно, лучше всего друзья познаются именно в экстремальных условиях.

М.С. Никитина,

председатель ОО ППО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»,

г. Екатеринбург

Страница 350 из 725