- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Первичная профсоюзная организация «Машиностроительного завода имени М.И. Калинина» подвела итоги смотра-конкурса на «Лучшую цеховую профсоюзную организацию». На собрании, приуроченном к Дню энергетика, самой активной, дружной, сплочённой, креативной признана профсоюзная организация цеха теплоснабжения (председатель цехового комитета – Марина Григорьевна Фёдорова, начальник цеха – Александр Михайлович Пономарёв).

Традиционно в цехе проводятся тематические конкурсы детского творчества. Новогодняя выставка детских работ еще раз показала, что у талантливых родителей талантливые дети!

Профсоюзная организация цеха теплоснабжения – активный участник и призер многих спортивных, культурно-массовых мероприятий первичной профсоюзной организации.

Уполномоченный по охране труда Д.В. Щемелёв признан лучшим по своей группе по итогам 2016 года. Председатель цехового комитета М.Г. Фёдорова четвертый год подряд признается одной из лучших, и ее портрет по праву украшает профсоюзную Доску почета.

Выступление на собрании цеховой команды КВН добавило хорошего настроения.

Цеховому комитету были вручены Благодарственное письмо ППО, календари и сладкие новогодние подарки.

Председатель ППО М.С. Никитина и зам. председателя Е.Н. Разорёнова отметили огромную работу начальника цеха по поддержке профсоюзных инициатив и плодотворному сотрудничеству с председателем цехового комитета.

Цех теплоснабжения еще раз подтвердил, что они – сильная команда, готовая побеждать в труде и в спорте, и при этом контролировать условия безопасного труда, вести эффективную защиту социально-экономических интересов работников и прирастать по численности.

М.С. Никитина,

председатель ОО ППО «МЗиК»,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Основные

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом!

Эти праздничные дни дарят нам радость встреч с близкими, родными и друзьями, хорошее настроение, надежды на лучшее и по-настоящему объединяют нас, приходя в каждый дом, в каждую семью.

Мы многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. Но все, чего мы достигли, безусловно – итог наших общих усилий. Убежден, что и в новом – 2017-м – году совместная плодотворная работа поможет нам добиться успешных результатов в интересах членов нашего профсоюза.

Мы вступаем в Новый год с большими надеждами и стремлениями. Мы хотим, чтобы наши ожидания оправдались, и верим, что следующий год будет для всех нас успешным. Мы продолжим работать, идти вперед, видя перед собой общие цели и задачи, ведь вместе мы – сила!

Пусть 2017 год станет годом добрых перемен и свершений, исполнения самых светлых надежд и желаний! Пусть Новый год принесет вам, дорогие коллеги, много ярких событий, новых впечатлений, успехов и перспектив.

От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, семейного благополучия, выдержки и стойкости!

А.В. Тихомиров,

председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Первый вопрос в повестке дня – подведение итогов смотра-конкурса областной организации профсоюза «Лучший уполномоченный по охране труда», а также выдвижение кандидатур на участие в смотрах-конкурсах Профавиа и Федерации профсоюзов Свердловской области на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучший технический инспектор труда».

Далее были утверждены план работы областного комитета профсоюза на 2017 год и план мероприятий, посвященных 40-летию областной организации профсоюза. Президиум постановил созвать III пленум областного комитета профсоюза 1 марта 2017 г.

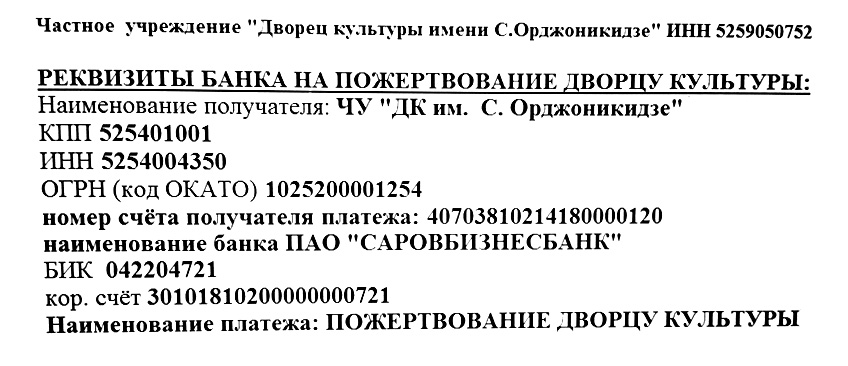

Также в связи с трагическими событиями 22 ноября 2016 года, когда при пожаре серьезно пострадал Дворец культуры им. С. Орджоникидзе в г. Нижний Новгород, постановили произвести пожертвование Дворцу.

В заключение О.Б. Терентьев коротко рассказал о прошедшем 13–15 декабря 2016 года в Москве II пленуме ЦК профсоюза.

А.В. Терентьев,

правовой инспектор Свердловской областной организации Профсоюза,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке Индии новейшего легкого вертолета Ка-226Т. Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) будет работать в кооперации с У-УАЗ по проекту Ка-226Т для Индии, а также сохранит полный цикл сборки этого вертолета для госструктур РФ, гражданских эксплуатантов и инозаказчиков.

В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолетов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта.

У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолетов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии.

«Холдинг «Вертолеты России» распределил зоны ответственности между своими предприятиями, которые будут производить легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т в интересах Индии. Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции. Производство легкого вертолета Ка-226Т для российских силовых ведомств останется на Кумертауском авиационно-производственном предприятии. Кроме того, КумАПП планируется обеспечить дополнительными экспортными контрактами», – сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.

У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолетов.

«Мы очень позитивно оцениваем факт переноса производства Ка-226Т для Индии на мощности У-УАЗ, так как это загрузит завод дополнительными экспортными заказами», - сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. - Наше предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для скорейшего освоения опытного и серийного производства вертолетов Ка-226Т. Напомню, что в советское время мы изготавливали вертолеты соосной схемы – Ка-15, Ка-18 и Ка-25».

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индия о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг «Вертолеты России» организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 единиц будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработки предприятия «Камов», входящего в холдинг «Вертолеты России», серийно изготавливается на КумАПП. Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Он может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Вертолет имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Обладает сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолета.

По материалам «ВПК.name» / ОАО «У-УАЗ»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

При формировании программы обучения Пермского Совета Роспрофавиа на текущий учебный год молодtжный профсоюзный актив, который ранее прошел обучение в Региональном учебном центре профсоюзов, предложили организовать группу второго года обучения. Подобная практика уже была в территориальной организации Профавиа, и инициатива молодежи получила поддержку.

Таким образом, в середине декабря группа второго года обучения встретилась в учебном центре. Темы для семинаров организаторы определяли по результатам предварительно проведенного анкетирования. На этот раз в течение всего семинара была глубоко проработана злободневная тема: «Новые подходы к мотивации профсоюзного членства». Преподаватель Лариса Евгеньевна Чепуля начала свой семинар с вопроса: «Почему вы вступили в профсоюз? И что это такое?». Так группа профактивистов смогла вновь окунулась в учебный процесс, который продлится до весны наступающего 2017 года.

У.В. Крапивина,

заместитель председателя Пермского Совета Роспрофавиа,

г. Пермь

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Курировать авиапром в Минпромторге будет чиновник столичного правительства

Как стало известно «Ъ», в скором времени у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова появится новый заместитель. Вместо Андрея Богинского, уходящего руководить холдингом «Вертолеты России», куратором авиационной промышленности в ведомстве станет глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров. Назначение, как ожидается, состоится уже в ближайшее время.

О том, что Минпромторг определился с кандидатурой сменщика господина Богинского на посту заместителя министра, «Ъ» рассказали несколько высокопоставленных источников в авиапроме. По их словам, им стал начальник департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров. Эту же информацию «Ъ» подтвердил собеседник в руководстве ведомства и чиновник аппарата правительства: «О выборе кандидата осведомлен вице-премьер Дмитрий Рогозин, каких-либо возражений, насколько мне известно, у него он не вызвал, хотя личной встречи пока не было».

Непосредственным поводом для поиска куратора авиационной промышленности в Минпромторге стал грядущий переход Андрея Богинского на новое место работы. Он, как уже сообщал «Ъ», в начале следующей недели будет назначен гендиректором холдинга «Вертолеты России» вместо Александра Михеева, который, в свою очередь, официально возглавит другую дочернюю структуру госкорпорации «Ростех» – спецэкспортера российских вооружений «Рособоронэкспорт». По данным «Ъ», кандидатура господина Бочарова не была единственной – рассматривались как выходцы из авиапромышленности, так и действующие сотрудники Минпромторга, – однако именно господин Бочаров был признан компромиссным вариантом. На новом месте работы господин Бочаров будет осуществлять координацию и контроль деятельности двух ключевых подразделений ведомства – департамента авиационной и департамента радиоэлектронной промышленности. Представление о его назначении будет направлено в Белый дом в ближайшее время (заместителей господина Мантурова своим распоряжением назначает премьер Дмитрий Медведев).

Олег Бочаров имеет профильное авиационное образование: с 1986 года он работал на кафедре Московского авиационного института, а в 1996 году получил там специальность «авиационные двигатели и энергетические установки». В 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Четырежды (в 1997, 2001, 2005 и 2009 годах) избирался в Мосгордуму по одномандатному округу, c августа 2014 года перешел на работу в правительство Москвы. Коллеги господина Бочарова отмечают, что он был на хорошем счету и в городском парламенте, и в мэрии: его характеризуют как амбициозного человека, умеющего устанавливать контакты с нужными людьми и организациями, в мэрии его ценят за коммуникативные навыки и ораторское мастерство. Собеседник «Ъ» из окружения господина Бочарова утверждает, что он был «одним из самых серьезных лоббистов в Мосгордуме», в частности, «занимался налогообложением, освобождал бизнесменов от уплаты или делал рассрочки – в конце девяностых у МГД было такое право». Другие источники «Ъ» утверждают, что у него сложился доверительный контакт с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Последний был доволен тем, как подчиненный успешно решает поставленные задачи: в частности, речь идет о создании в столице технопарков. О том, кто займет его место в правительстве Москвы, пока неизвестно.

Елизавета Кузнецова, Таисия Бекбулатова, Иван Сафронов / «Коммерсантъ»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

В Региональном учебном центре профсоюзов г. Перми в очередной раз собралась группа профгрупоргов организаций Пермского Совета Роспрофавиа для того, чтобы пополнить свою копилку знаний об основных направлениях деятельности профсоюзов.

Данная категория профактива Пермской территориальной организации проходит обучение в РУЦе с 2010 года по 16-часовой программе. Дважды в год первичные профсоюзные организации направляют на обучение порядка 30 человек. В этот раз за партами встретились 26 профсоюзных активистов.

По окончании обучения каждый участник получил сертификат учебного центра, подтверждающий то, что профсоюзный лидер своей ячейки подкован знаниями по разным направлениям. Это и оргработа в профсоюзе, и основы трудового законодательства, социальное партнёрство и информационная работа в профсоюзе. Все эти и многие другие темы были рассмотрены в процессе обучения. Не остался в стороне и один из самых острых вопросов на сегодняшний день – проблемы мотивации профсоюзного членства.

Впереди профгрупоргам предстоит применить свои знания на практике. Преподаватели учебного центра отметили особую заинтересованность обучающихся, их неравнодушие к профсоюзной работе. Это вселяет надежду на то, что подобные образовательные мероприятия наряду с другими окажут своё положительное влияние, в первую очередь, на уровень профсоюзного членства в организациях Совета.

У.В. Крапивина,

заместитель председателя Пермского Совета Роспрофавиа,

г. Пермь

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Знание – это сила, в том числе, в профсоюзной работе. Ценность наших достижений снижается, если о них не узнают рядовые члены профсоюза. С целью улучшения качества информационной работы в цеховых организациях, содействия росту авторитета Профсоюза и усиление мотивации профсоюзного членства в АО «Авиастар-СП» организован ежегодный конкурс на лучшую информационно-агитационную работу среди цеховых профорганизаций.

Итоги конкурса подводились в формате защиты проектов по информационно-агитационной работе. Председатели цеховых комитетов не только представили результаты своей работы за год, поделились опытом с коллегами, но и попробовали себя в ораторском искусстве.

В проектах поднимался широкий спектр проблем, в том числе, каким образом информационная работа влияет на повышение профсоюзного членства. Конкурсанты предлагали нестандартные подходы к различным целевым аудиториям. К примеру, председатель цехового комитета ц. 215 Иван Демин предложил алгоритм работы с негативно настроенными к профсоюзу лидерами мнений – «корпоративными чертями». Так, при работе с этой непростой целевой аудиторией Иван советует: «Нужно наладить коммуникацию, войти в доверие, создать здоровую обстановку вокруг себя, отказаться от принуждения. Человек должен сам понять, что ему необходим профсоюз. Регулярное общение на общие темы, проблемы предприятия. Нематериальное поощрение достигнутых результатов в работе лидеров. Налаживание дружеских отношений. Человек должен увидеть, что вы готовы подставить ему плечо. Не привязываться к профсоюзу как к обязательному фактору дружбы. Без формальностей, по-человечески рассказывать человеку обо всем интересном и важном для вас в профсоюзе». В результате работы председателя цехового комитета многие «корпоративные черти» сменили гнев на милость, вступили в профсоюз и привели за собой людей.

Не менее впечатляющими оказались результаты председателя цехового комитета ц. 222 Людмилы Воскобойниковой. Ее проект «Председатель цехкома – организатор, личность» стал обладателем гран-при. Победительница конкурса считает, что профсоюзный деятель должен быть лидером, улучшать социальное партнерство.

– Чтобы нам не вставляли «палки в колеса», необходимо учитывать человеческий фактор – обеспечить хорошие взаимоотношения между работниками и работодателями. Особенно важно, чтобы результаты конкретной работы стали известны всем работникам цеха. Для этого мы проводим профсоюзные собрания, информация вывешивается на стенде, проводятся личные беседы, – рассказывает Людмила Воскобойникова.

Благодаря политике реальных дел и качественной информационно-агитационной работе в ц. 222 за год членами профсоюза стали сорок пять человек.

Членам жюри было непросто определить призеров смотра-конкурса – результатом каждого проекта стало повышение профсоюзного членства, улучшение информационной работы в цеховых организациях. По итогам защиты проектов первое место заняла Татьяна Щеглова – главный специалист службы технического развития (подразделение 062), второе – Наталья Воронина – инспектор-делопроизводитель ц. 300 производства окончательной сборки, третье место – Татьяна Евсеева – инспектор-делопроизводитель ц. 572 агрегатно-сборочного производства. Победители и участники конкурса получат ценные призы.

Наталья Миронова,

зам. председателя ППО ЗАО «Авиастар-СП»,

г. Ульяновск

- Подробности

- Категория: Российской авиации

35 лет назад впервые взлетел самый большой сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160

У самого большого в мире сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 юбилей – 35 лет со дня первого полета. «Газета.Ru» поговорила с создателями машины о ее истории и перспективах производства новых модернизированных Ту-160М2.

Ровно 35 лет, 18 декабря 1981 года, первый опытный стратегический бомбардировщик Ту-160, пилотируемый экипажем под командованием Бориса Веремея, впервые поднялся в воздух с аэродрома в Жуковском. Полет проходил в канун 75-летия юбилея советского лидера Леонида Брежнева. В опытно-конструкторском бюро им. Туполева рассказывают, что полет воспринимался всеми в том числе как подарок юбиляру от предприятия и всей авиационной промышленности СССР.

Взлетный вес Ту-160 составляет 275 т, размах крыла – 55,7 м, максимальная скорость – 2500 км/ч, бомбовая нагрузка – до 45 т.

На предприятии считают, что по своей боевой эффективности Ту-160 превосходит американских конкурентов В-1 и В-2 и все их модификации. В НАТО самолет получил название «Блэкджек», среди пилотов отечественной авиации он известен как «Белый лебедь».

Первый летный экземпляр Ту-160 заложили в постройку на московском машиностроительном заводе «Опыт» в 1977 году. Работы велись в тесной кооперации с серийным авиационным заводом в Казани, где одновременно шла подготовка к полномасштабному производству будущего стратегического бомбардировщика.

К лету 1980 года почти полностью готовый самолет был перевезен из Москвы в Жуковский, где на летно-испытательной и доводочной базе его сборку довели до конца. 18 августа 1980 года машину выкатили на летное поле для проведения аэродромных отработок, наземного тестирования систем и оборудования, которые начались 22 октября. Окончательно сборку опытного самолета завершили в январе 1981 года. В течение почти 10 месяцев (до ноября 1981 года) продолжались доводка и испытания различных систем.

14 ноября того же года бомбардировщик под управлением экипажа во главе с летчиком-испытателем Борисом Веремеем совершил первую рулежку на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова (ЛИИ) в Жуковском, в течение месяца – три пробежки. Наконец в середине декабря 1981 года Ту-160 впервые поднялся в небо над подмосковным городом.

Спустя 35 лет в строю осталось мало специалистов, готовивших этот бомбардировщик к первому полету, и даже его свидетелей. Среди них – нынешний ведущий инженер ОКБ Туполева по Ту-160 Анатолий Яшуков, в 1981 году руководивший подготовкой первого полета.

«Это длилось всю ночь. Скрупулезно проверялись системы, оборудование, двигатели. До этого на методическом совете Минавиапрома я получил положительное заключение на первый вылет. Полет стратегического бомбардировщика Ту-160 в сопровождении Ту-134 длился 24 минуты, и, как говорится, «небо приняло самолет». Качали весь экипаж: летчиков – Веремея и Агапова, штурманов – Еременко и Козела», – вспоминает Яшуков.

В новом стратегическом бомбардировщике Ту-160 были воплощены все последние достижения советского самолетостроения.

Министр авиационной промышленности СССР Иван Силаев и главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Александр Ефимов вели у себя еженедельные обсуждения подготовки самолета и его испытаний.

По словам Яшукова, о создании нового стратегического авиационного комплекса в ОКБ Туполева стали задумываться еще в 1965 году, когда были уже спроектированы самолеты-ракетоносцы Ту-22, Ту-22М и беспилотный дальний самолет-разведчик «Ястреб». В тот период разрабатывалось несколько вариантов проекта подобного самолета. Конструкторы «Туполева» внимательно изучали опыт других разработчиков сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков: отечественных – М-50 КБ Мясищева и Т-4 КБ Сухого – и американских – ХВ-70 «Валькирия».

В Министерстве обороны СССР параллельно велись работы по определению перспектив развития Дальней авиации на следующие 25 лет. Рассматривались возможные варианты самолетов: на традиционном топливе, а также на жидких криогенных компонентах (природный газ, кислород, водород), включая двухкомпонентное топливо на керосине и кислороде. На углеродном топливе и сжиженном природном газе предполагалось создать самолет со скоростью до 3 Маха (в три раза больше скорости звука, или более 3200 км/ч), на двухкомпонентном топливе – до 4 Махов и на жидком водороде – до 6 Махов.

К тому моменту на оснащении Дальней авиации (ДА) находились пять типов самолетов: Ту-16, Ту-22, Ту-95, 3М и М4. Результаты исследований Минобороны показали целесообразность поэтапного сокращения группировки: в ближайшей перспективе – до двух и в дальнейшем – до одного типа самолетов.

Двухтиповая группировка ДА должна была состоять из самолета дальнего действия и стратегического самолета с ракетным и бомбовым вооружением. Однотипная группировка должна была состоять из универсального самолета, наделенного свойствами дальнего и стратегического носителя (проект такого самолета родился в КБ Туполева лишь спустя 40 лет, в 2012 году). В качестве дальнего самолета или самолета оперативного назначения рассматривались два варианта: Ту-22М и Т-4. Победил Ту-22М как уже реально существующий и более экономичный комплекс.

В 1971 году был организован конкурс для выбора создателей основного самолета стратегического назначения. В нем участвовали самолеты Т-4МС (КБ Сухого на базе самолета Т-4) и М-20 (КБ Мясищева). Обе машины, уже созданные на уровне прототипов и доведенные до летных испытаний, были прорывными для своего времени. КБ Туполева тогда представило бомбардировщик на базе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Однако комиссия, возглавляемая командующим Дальней авиации Василием Решетниковым, сразу же отвергла этот вариант из-за несовпадения достигнутой этим самолетом дальности и требуемой дальности боевого полета стратегического самолета. Тогда КБ Туполева и подключилось к конкурсу с самолетом Ту-160.

Главным конструктором стратегического бомбардировщика стал Валентин Близнюк. В его послужном списке к тому времени было участие в проектировании и руководстве целыми разделами разработок при создании сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сверхзвукового беспилотного самолета «Коршун» и многих перспективных разработок ОКБ Туполева.

Материал, представленный ОКБ Туполева, сначала казался комиссии менее проработанным, чем Т-4МС и М-20. Основным аргументом в пользу первого стал факт изготовления на Казанском авиационном производственном объединении самолетов Ту-22М3 с такими же, как и на Ту-160, узлами поворота крыльев, а также некоторые другие системы, оборудование и вооружение, идентичные для двух самолетов. Такой подход экономил затраты на подготовку и серийное производство перспективного самолета.

С военными были согласованы тактико-технические требования на разработку самолета Ту-160, и в 1975 году ОКБ Туполева уже представило к защите аванпроект, а в 1976 году – и эскизно-технический проект. Самолет должен был превзойти по эффективности американский аналог В-1.

Серийное производство самолетов было освоено на Казанском производственном объединении им. Горбунова. Советская программа производства Ту-160 предусматривала, как и соответствующая американская, выпуск порядка сотни машин, однако уменьшение ассигнований на оборону во второй половине 1980-х годов, а затем и развал СССР привели к ее полному свертыванию. К началу 1990-х годов КАПО построило 34 самолета Ту-160, включая планеры для ресурсных и прочностных испытаний.

В 184-й гвардейский тяжелобомбардировочный полк в Прилуках на Украине поступили 19 серийных машин, из которых были сформированы две эскадрильи. Часть из них были распилены в рамках программы, предложенной американскими сенаторами Сэмьюэлом Нанном и Ричардом Лугаром, восемь переданы России в счет долга за газ.

Последний Ту-160 «Виталий Копылов» сошел со стапелей КАПО им. С.П. Горбунова в 2008 году. Предыдущий – «Александр Молодчий» – в 2000 году. Всего в России сохранилось 16 таких машин.

Сократились или совсем прекратились поставки комплектующих и из бывших союзных республик. Внутри России цены на комплектующие резко взлетели из-за отсутствия заказов при малосерийном производстве. Поэтому в 2000-х удалось лишь перевооружить оставшиеся Ту-160 на новое высокоточное оружие в обычном и ядерном оснащении (крылатые ракеты Х-555 и Х-55) при минимальных доработках бортового оборудования. Именно этими ракетами самолеты Ту-160 в ноябре 2015 года наносили удары по объектам запрещенного в России «Исламского государства» на территории Сирии во время своего первого в истории боевого применения.

Несмотря на свою 35-летнюю историю, официально самолет Ту-160 принят на вооружение только 30 декабря 2005 года указом президента России Владимира Путина.

Такой большой разрыв во времени между началом летных испытаний и принятием на вооружение самолета обусловлен отсутствием финансирования работ по устранению недостатков по перечню акта №1 государственных испытаний, составленного военными испытателями.

Считалось, что самолет вполне способен и без устранения этих недостатков выполнять задачи ядерного сдерживания вероятного противника. Так продолжалось вплоть до августа 2005 года, пока полет на самолете вместе с летчиком Анатолием Жихаревым не совершил Путин. Полет включал в себя дозаправку в воздухе и пуск двух высокоточных ракет, которые поразили назначенную цель. Впоследствии генерал Жихарев стал командующим Дальней авиацией.

КБ Туполева периодически поднимало вопрос о модернизации самолета, о разработке нового комплекса на базе Ту-160, чтобы устранить проблему старения комплектующих и удержать боеготовность на необходимом уровне. Однако из-за отсутствия средств время для модернизации и обновления группировки Дальней авиации было упущено.

Наконец, после длинного перерыва было принято решение о возобновлении производства Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Будет увеличена досягаемость самолета, снижена заметность и расширена аэродромная сеть его базирования. Но главное, будет значительно усовершенствована авионика стратегического бомбардировщика.

Возобновить серийное производство модернизированных Ту-160 можно будет уже через 2-3 года, говорят в КБ Туполева.

Это позволит заодно устранить главную проблему Дальней авиации и существующей группировки Ту-160 – нарастание дефицита комплектующих.

Возобновление производства Ту-160 ускорит процесс создания перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), в первую очередь в части создания комплекса бортового оборудования.

Исследования по разработке ПАК ДА также велись не только в КБ Туполева, но и в КБ Сухого, КБ Мясищева и ЦАГИ. Разработка требований к самолету велась военным институтом Министерства обороны.

В 1998 году Дальняя авиация провела конкурс проектов. Предложения КБ Туполева были признаны наиболее проработанными и реализуемыми. Но в 2003 году финансирование исследований Министерством обороны было прекращено, и дальнейшие работы КБ Туполева вело в инициативном порядке. В итоге в 2007 году КБ Туполева выиграло конкурс на выпуск аванпроекта, а в 2012 году, после возобновления финансирования, успешно его защитила. В 2016 году был успешно защищен и эскизно-технический проект, уточняют на предприятии.

КБ Туполева сумело увязать облик нового самолета в аэродинамической схеме «летающее крыло» с двумя двигателями. Предполагается, что новый самолет будет обладать примерно теми же грузодальностными характеристиками, что и его американский конкурент В-2, оснащенный четырьмя двигателями, и при этом иметь взлетную массу на 30% меньше (для B-2 – 216 т).

Однако центральной темой для ОКБ Туполева по-прежнему остается подготовка к производству Ту-160М2.

«Газета.Ru» благодарит начальника музея ПАО «Туполев» Владимира Георгиевича Ригманта за предоставленные изданию материалы.

Михаил Ходаренок \ «Газета.ru»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

22 декабря состоялось итоговое расширенное заседание Президиума Московского областного комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

На Президиуме были подведены итоги уходящего 2016 года и определены задачи на будущий год. Был принят план мероприятий по выполнению основных направление деятельности Московской областной общественной организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности на 2017–2021 годы.

Большое внимание на заседании было уделено информационной работе. На заседании Генерального Совета ФНПР 2017 год был объявлен Годом профсоюзной информации. Отмечено, что информационной работе в профсоюзах часто не уделяют должного внимания. Профсоюзы не должны бояться себя везде «пиарить», это реальность нынешнего времени. Информационная работа должна способствовать главным задачам профсоюза – защите прав и интересов трудящихся, росту авторитета профсоюза и мотивации профсоюзного членства.

В связи с этим Президиум Московского областного комитета профсоюза объявил о проведении смотра-конкурса на лучший профсоюзный стенд. Конкурс будет проводиться с 1 февраля по 10 июня 2017 года.

Е.В. Кеменова,

главный специалист Мособлпрофавиа,

Московская область

- Подробности

- Категория: Основные

22 ноября случилась трагедия: в огне оказался Дворец культуры им. С. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде.

Небольшой коллектив ДК самоотверженно пытался до приезда пожарных погасить очаг воспламенения, но не получилось. В этот же день, после локализации пожара, как только появилась возможность проникнуть внутрь здания, группой работников ДК была организована работа по спасению от пролива и затопления имущества дворца и творческих коллективов.

На следующий день весь коллектив ДК совместно с ветеранами клуба «Дружба», просто неравнодушными людьми и руководителями творческих коллективов выполнили огромный объем работ по устранению последствий пожара – это был пример бескорыстного, самоотверженного труда!

Ущерб от пожара, конечно же, значительный, но есть уверенность в том, что наш Дворец будет восстановлен. Восстановлен и как архитектурный ансамбль, являющийся украшением нашего поселка авиастроителей, и как Дворец культуры, являющийся полноправным объектом культурного пространства Нижнего Новгорода, во многом уникальным, и чуть ли не последним творческим пристанищем для тысяч наших детей, взрослых и ветеранов.

Руководством завода и Корпорации предприняты ряд мер, которые позволили приступить к первому этапу восстановления Дворца. Это в первую очередь восстановление кровли, обеспечение здания отоплением и первоочередные работы по электрообеспечению в целях избежания усугубления последствий пожара. Выполнение этих работ должно позволить восстановить деятельность Дворца культуры, пусть и в ограниченном режиме.

Средства на полное восстановление здания Дворца, конечно же, потребуются значительные. После обсуждения и консультаций со специалистами принято решение по открытию специального счета Дворца культуры как некоммерческой организации, имеющей законное право принимать пожертвования на свою уставную деятельность.

Профсоюзный комитет призывает авиастроителей завода «Сокол» и нашей отрасли принять активное участие в пополнении счёта для восстановления нашего ДК.

Надеемся, что не останутся в стороне и жители района, города, юридические лица, депутаты, власти города и области.

Будем в это верить! Верить в то, что совместными усилиями неравнодушных людей, руководства завода и Корпорации наш Дворец культуры будет восстановлен в полном объеме уже в ближайшие месяцы!

А.М. Леонтьев,

председатель ППО НАЗ «Сокол»,

г. Нижний Новгород

Страница 385 из 725