- Подробности

- Категория: Российской авиации

Корпорация заключила соглашение с ОАО «Ил» о разработке регионального турбовинтового лайнера

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в январе получила из бюджета первые 1,517 млрд рублей на реализацию проекта по разработке и организации серийного производства самолета Ил-114-300, а также подписала с разработчиком самолета ОАО «Ил» контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР).

Как сообщили «Известиям» в ОАК, 1,517 млрд рублей поступили в качестве взноса в уставный капитал ОАК. Первые 783 млн рублей по аналогичной схеме получила и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), отвечающая за разработку и производство двигателей для нового самолета.

Новый региональный турбовинтовой самолет будет представлять собой глубокую модернизацию Ил-114-100, который ранее выпускался на Ташкентском авиазаводе. Стоимость самолета, производство которого планируется наладить на нижегородском авиазаводе «Сокол», пока не раскрывается. Известно, что начало поставок в российские авиакомпании серийных самолетов, сертифицированных по нормам АП-25, запланировано на 2021 год.

Ил-114-300 может быть востребован для полетов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, а также во многих регионах России. К его несомненным достоинствам относится возможность эксплуатации на аэродромах с грунтовыми взлетными полосами. В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается массовое списание региональных самолетов типа Ан-24/26 – планируется, что им на смену придут современные и более эффективные Ил-114-300.

– К сожалению, Ан-24/26 – это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет, – рассказали «Известиям» в Росавиации. – По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам. Сейчас в отсутствие современных отечественных двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных линий авиакомпании используют такие, как Bombardier Q-300/400 и ATR 42/72.

В ОАК отмечают, что на сегодняшний день с широким спектром региональных авиакомпаний России уже ведется активная работа на предмет получения заказов на новый самолет. Большую помощь в этой работе может оказать созданная в декабре прошлого года Авиационная коллегия, которую должен возглавить вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы развития авиапрома. Новый координационный орган будет работать по примеру Морской коллегии – он призван улучшить согласованность действий организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта. Одной из основных задач коллегии станет системная работа по внедрению новых самолетов в парки авиационных компаний.

Федеральное агентство воздушного транспорта уже провело опрос, который подтвердил интерес региональных авиаперевозчиков к Ил-114-300. Как сообщили «Известиям» в Росавиации, потребность в этом типе самолета на конец декабря 2016 года составила 19 машин. При этом существует группа авиакомпаний, также выразивших заинтересованность в приобретении Ил-114-300, но пока не определившихся с необходимым количеством машин.

Программа, обеспеченная финансированием государства, предполагает организацию серийного производства и выпуск до 2029 года 100 самолетов Ил-114-300, из которых не менее половины планируется передать в гражданскую авиацию. По оценке ОАК, спрос в российском сегменте реактивных самолетов вместимостью от 30 до 60 кресел и турбовинтовых самолетов (к которым как раз относится Ил-114-300) составит 90 воздушных судов до 2035 года. Помимо этого, планируется реализация спецверсий самолетов для нужд различных ведомств и государственных структур. Также в ОАК изучают и экспортные перспективы нового самолета.

По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, 100 машин на десятилетнюю перспективу – вполне реальный объем спроса на самолеты такого класса, особенно с учетом возможных поставок для нужд госавиации.

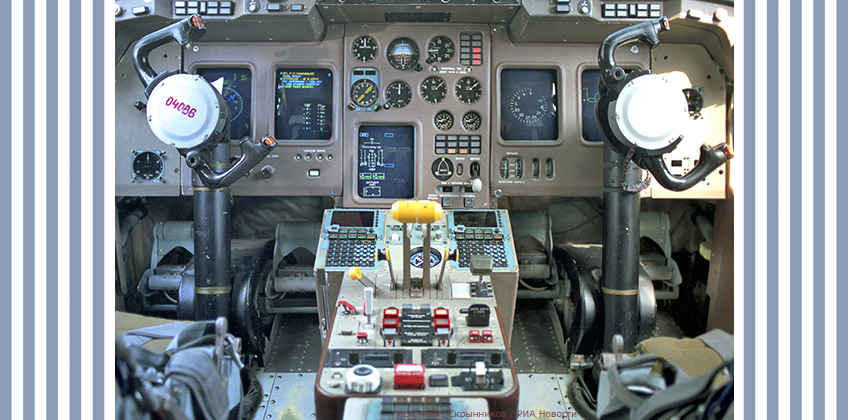

Самолет Ил-114-300 будет перепроектирован в «цифре», на нем будут установлены двигатели ТВ7-117СМ, модернизированная вспомогательная силовая установка (ВСУ) ТА-14-114, модернизированный пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, новое радиосвязное и светотехническое оборудование, а также электроимпульсная противообледенительная система. Помимо этого, будет доработана аэродинамическая схема и изменена компоновка пассажирской кабины.

Модернизация самолета позволит увеличить дальность полета с максимальной нагрузкой и расширить диапазон температур, при которых разрешена эксплуатация самолета. Также новые характеристики обеспечат возможность совершать взлет и посадку на более коротких взлетно-посадочных полосах и эксплуатировать воздушное судно в условиях высокогорных аэропортов.

Справка «Известий»

Общий объем государственного финансирования проекта определен в размере 55,9 млрд рублей. При этом на ОКР до 2029 года планируется выделить 21,74 млрд рублей, включая средства на доработку двигателя ТВ7-117СМ. На организацию и развитие системы послепродажного обслуживания будет направлено 9,56 млрд рублей, на техперевооружение производства завода-изготовителя и предприятий кооперации – 2,6 млрд рублей. Остальные 22 млрд рублей будут выделены на лизинговые программы и поддержку эксплуатантов самолета.

Евгений Девятьяров \ «Известия.ru»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Печь в кузнечном комплексе – кузнечном цехе ВСМПО расположена прямо на улице. Возможно такое? Конечно, если на ней сидит Емеля! Компанию известному сказочному персонажу составляет снеговик, чьи ноги в ботинках торчат из сугроба. Ведь снеговик вылеплен вверх тормашками. Полету фантазии, кажется, нет предела. Настолько нестандартно работники предприятия подошли к конкурсу на лучшее оформление прицеховой территории, который в канун Нового года объявил профсоюзный комитет ВСМПО.

Нелегко пришлось профсоюзным лидерам, участникам экспертной комиссии. Как оценивать творчество и художественный замысел? На помощь пришли номинации. Отметили всех, кто создал праздничное настроение и новогоднюю атмосферу при входе в цех или административно-бытовой корпус.

Так, работники ООО «ВСМПО-ЛЕСТА», ранее славившиеся лепкой снежных фигур на территории цеха, не подкачали и в этот раз. Дед Мороз и Снегурочка, Пингвин и часы, на которых пять минут до нового года, вышли из-под легкой руки снежных скульпторов. Приковывает взгляд снеговик с гармошкой в руках, на мехах различим Мальчик-с-пальчик. Цех стал победителем в номинации «Ледяная сказка».

А какой же Новый год без праздничной иллюминации?! Снежные елочки, подсвеченные изнутри, гирлянды и светящаяся льдинка, на которой высечен Золотой петушок. Бесспорно, цех 29 заслуженно стал победителем в номинации «Рождественское сияние». Ну а победителем конкурса в номинации «Новогодняя сказка» стал цех 41. Его сотрудники уже не первый год выпиливают фигуры, расписывают их и оформляют въезд в цех. Часы, которые вот-вот пробьют полночь, снеговики, снегири, чего тут только нет… Нет грусти и тоски! Есть хорошее настроение и щепотка волшебства, которую добавили профком ВСМПО и все участники конкурса в общий рецепт праздника.

Стараниями работников цеха №13 порцию волшебства разделили также цехи 4 и 31. Антураж праздника и его мандариновое дыхание ощутили представители сразу трех подразделений ВСМПО. Петушок взобрался на елку, чтобы прокукарекать о наступлении нового года. Талисман стал счастливым, у цеха 13 – диплом «За самый яркий символ года».

Кружатся, кружатся, кружатся диски…Строчка песни приходит на ум при взгляде на елку, оформленную сотрудниками цеха 24. Она сама и пространство рядом с ней украшены дисками. В цехе автоматики знают, как хранить информацию! Цеху 24 – диплом «За создание электронной сказки».

Настоящего супергероя создали работники цеха 33. Красавчик с трубкой у уха и клавиатурой в руках, и, как предписывает техника безопасности, в каске и рукавицах. Парнишка обрамлен цветными льдинками, а цеху вручён диплом «За оригинальность».

Диплом «За креативность» отправился в цех 22, ведь там и Емеля на печи (не газовой!), и снеговик перевернут с ног на голову, и чудо-черепашка, и все это – часть общей необычной экспозиции. «За создание праздничной атмосферы» наградили цех 32. Плавильщики украсили елку самодельными игрушками и снежинками.

Культурно-массовая комиссия ППО ВСМПО,

г. Верхняя Салда

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Председатель профсоюзной организации и генеральный директор завода имени Калинина подписали коллективный договор на 2017–2019 годы. «Новая конституция» предприятия отличается от прежней еще большей социальной направленностью.

Обсуждение проекта колдоговора проходило в течение последних трех месяцев на собраниях цеховых профсоюзных первичек, так что заявить о своих предложениях смог каждый член организации. В итоге были внесены изменения в разделы «Рабочее время, время отдыха и отпусков», «Занятость, переобучение, условия высвобождения работников, кадровая политика», «Дополнительные социальные гарантии по удовлетворению нужд и интересов работников» и «Обеспечение прав профсоюза и гарантии его деятельности». В частности, у некоторых категорий работников появилась возможность получать дополнительные оплачиваемые отпуска; введено материальное поощрение калининцам, награжденным памятной медалью «Патриот России», а также заводчанам, активно участвующим и отличившимся в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

На конференции, где присутствовали заместители генерального директора и ведущие специалисты, начальники цехов и отделов, делегаты цеховых первичек, новое двустороннее соглашение было принято единогласно.

«Коллективный договор определяет социальный климат на предприятии, – отметил в своем выступлении председатель обкома Профавиа О.Б. Терентьев. – В вашей «малой конституции» появились дополнительные гарантии и льготы. Уверен, что все это будет выполнено».

По традиции, в завершение конференции генеральный директор ПАО «МЗИК» Н.В. Клейн ответил на вопросы делегатов.

Н.Г. Заплатина,

член комиссии по информационной работе ППО «МЗиК»,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Как испытывают МС-21 перед первым полетом? Когда вернется в небо пассажирский «сверхзвуковик»? Зачем нужны самолету два фюзеляжа сразу и двигатель наверху? Об этом корреспондент «РГ» беседует с генеральным директором Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) академиком РАН Сергеем ЧЕРНЫШЕВЫМ.

– Сергей Леонидович, в ЦАГИ полным ходом идут испытания нового лайнера МС-21. Он должен взлететь в феврале-марте 2017 года?

– Да, в первом квартале.

– Всем интересно, как будет проходить первый полет? Какие предусмотрены маневры?

– Никаких маневров. Первый полет любого самолета всегда выполняется с ограничениями. Взлет, разворот, участок прямолинейного полета, посадка. Идет мониторинг состояния конструкции, всех агрегатов и узлов. Это самый упрощенный вариант. Но, конечно, сама программа летных испытаний очень обширна и рассчитана, как минимум, на два года. В ней будут участвовать не один, а несколько самолетов.

– А скорость в тестовом полете какая будет?

– В первом испытательном полете скорость будет ограничена до величины примерно 460 километров в час.

– В небо летчики-испытатели поднимут экземпляр, который в июне прошлого года выкатили из сборочного цеха корпорации «Иркут»?

– Да, это так. А для статических испытаний планер сейчас собирается в ЦАГИ. По согласованному графику в феврале «Иркут» должен завершить сборку планера, а мы – оснастить его системами нагружений и измерений. Прежде, чем МС-21 поднимется с пассажирами в воздух, специалисты проведут комплекс статистических и ресурсных испытаний. Машина подвергнется самым экстремальным нагрузкам. На прочностных стендах отработают все возможные ситуации и все полетные случаи.

– Правда, что на фюзеляже установлено более одной тысячи датчиков? Будут испытываться 18 тысяч образцов разных агрегатов и каждый по своей программе?

– На планере самолета для статических испытаний будет установлено более 10 тысяч датчиков. Только добавлю, что необходимая «пирамида» из многих тысяч образцов уже испытана. А сейчас мы на вершине «пирамиды» должны проверить на прочность самые крупные образцы – натурный кессон крыла, горизонтальное и вертикальное оперения, закрылки, другие органы управления и весь планер в целом с имитаторами шасси и двигателей.

– На какие нагрузки проверяют самолет?

– Обычно максимальная нагрузка (ее называют также расчетной) – в полтора раза больше, чем та, которая по статистике хотя бы раз встречается за время эксплуатации самолета. Возьмем жесткую посадку: это пиковая нагрузка на крыло, шасси и т.д. Все это нужно смоделировать. По программе МС-21 мы должны подтвердить, что лайнер остается прочным, полностью выдержав 180 тысяч циклов нагружений, характерных для реальной эксплуатации.

– Случается, что во время экспериментов на самолете идут трещины или он ломается?

– Наша задача заключается в том, чтобы не допустить разрушений раньше положенного времени. Приведу пример. На крыле МС-21 – до полутора тысяч датчиков. И во время постепенного нагружения мы осуществляем постоянный мониторинг состояния конструкции на предмет выявления слабых мест, которые могут потребовать своего усиления. Случайных разрушений практически не бывает, но в конце программы испытаний мы планер самолета все-таки обязательно сломаем. Спрашивается, зачем?

Важно определить: а какой у машины «потолок возможностей»? Это очень важная информация. Если окажется, что реальная нагрузка до разрушения самолета, например, в 2–3 раза больше, чем предполагалось, то значит, самолет «перетяжелили». Вложили слишком много материала. Это же лишний вес!

– Эксперты говорят, что основной момент в испытаниях – проверка крыла на прочность и ресурс?

– Крыло – очень сложный агрегат любого самолета. Напомню, что именно крыло в значительной степени определяет аэродинамическую эффективность всего самолета. Для МС-21 крыло – это еще и один из факторов обеспечения конкурентоспособности самолета. Поясню. Крыло такого огромного размера не только в основном сделано из композита, но и по новой инфузионной технологии. Впервые в истории авиастроения. Не вдаваясь в технические подробности, скажу: это новейшая прогрессивная технология, благодаря которой крыло получается прочнее, легче, технологичнее. И – заметно.

– По сравнению с западными самолетами?

– Конечно. «Боинг» и «Эрбас» используют уже давно апробированную препреговую, автоклавную технологию. Она требует большой энергетики и высоких расходов на производство изделия. А значит, и соответствующий агрегат получается достаточно дорогим.

Главное тут еще и другое: «черное крыло» для МС-21 имеет беспрецедентно большое удлинение. Типовое удлинение крыла у машин прошлого поколения около 8–9, у современных – 10–10,5. А вот на МС-21 оно составляет 11,5. Это напрямую влияет на аэродинамику. Поэтому у нового российского самолета она заметно лучше, чем у ближайших конкурентов – А320 и «Боинг-737».

– Интересно, почему у МС-21 на крыльях нет законцовок?

– Да, в версии МС-21-300, которая сейчас проходит испытания, законцовок не будет. Понятно, что законцовки добавляют аэродинамическое качество. Однако их установка – это дополнительный вес самолета. Устанавливать концевые крылышки или нет – это всегда вопрос многодисциплинарной оптимизации.

На данном этапе создания семейства самолетов МС-21 аэродинамические характеристики базовой компоновки и без этих «крылышек» достаточно хорошие. Решение по развитию крыла будет принимать конструкторское бюро. В любом случае, это резерв, который у нас пока не задействован. Наши конкуренты уже использовали все свои козырные карты. И мы уверены: отечественный самолет уже имеет серьезное конкурентное преимущество по аэродинамической эффективности.

– В процентах это преимущество – сколько?

– По нашим оценкам, аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к сопротивлению) самолета МС-21 на 7–10 процентов выше, чем у конкурентов. Примерно то же преимущество и в расходе топлива. Но, конечно, все это надо подтвердить в полете.

– Специалисты впервые испытывают композитное крыло, да еще в полный размер?

– Да, впервые. Подчеркну, натурное крыло, которое изготовлено по серийной технологии. Ведь мы в процессе сертификации должны именно серийные технологии апробировать. Ранее мы испытали четыре прототипа кессона. По аэродинамике было рассмотрено девять вариантов геометрии крыла. Это только кажется, что все крылья одинаковые. На самом деле каждое – произведение искусства.

Специалисты провели в аэродинамических трубах более тысячи испытаний. Их результаты конструкторы учли в финальной конфигурации. Кстати, для МС-21 после тщательных исследований мы рекомендовали крыло, имеющее порядковый номер 9. Сейчас главная задача – подтвердить высокую прочность «боевого» композитного крыла, и программа испытаний, которая по своей сложности и уникальности не имеет прецедентов, идет полным ходом.

Догнать сверхзвук

– Ученые возобновили исследования сверхзвукового самолета?

– А они никогда не прекращались, хотя надо признать, что масштаб этих исследований – невелик. Главным технологическим вызовом здесь является обеспечение высокой аэродинамической и весовой эффективности самолета при соблюдении жестких ограничений на шум и звуковой удар. В ЦАГИ существует центр компетенции в области создания сверхзвуковых пассажирских самолетов. Могу сказать, что на новом витке развития технологий нашим ученым удалось найти тот хрупкий баланс между двумя противоречивыми факторами: хорошей аэродинамикой и низким экологическим воздействием самолета. Результатом исследований последних лет явился концептуальный облик такого самолета, воплощающий в себе компромиссные решения по его интегральной аэродинамической компоновке. Удалось получить хорошую аэродинамику, небольшой расход топлива, низкий уровень шума и звукового удара. То, чего не было у первого поколения «сверхзвуковиков». Почему они и прекратили летать.

– А разве не из-за катастроф?

– И «Конкорд», и Ту-144 были нормальные с точки зрения норм летной годности самолеты. Но экономически очень неэффективные. А главное – производили очень сильный звуковой удар. Население очень нервно на это реагировало. Соединенные Штаты, у которых такого самолета не было, практически сразу запретили у себя сверхзвуковые полеты над населенными районами.

– Воздействие от ударной волны тогда даже сравнивали с взрывом?

– Да, звуковой удар напоминает несколько следующих друг за другом взрывов. Уровень звукового удара (резкий перепад давления в ударной волне) от Ту-144 равнялся 100–130 Паскалей. Но наши современные исследования показали: его можно довести до 15–20. Более того, снизить громкость звукового удара до 65 децибел, а это эквивалентно шуму большого города. Приемлемый уровень, который человека не беспокоит. Опускать еще ниже? Смысла нет. Бесполезно делать самолет, который будет тише, чем шум от потока автомобилей на дорогах. Кстати, новый подход, который апробирован нами, – введение в обиход как раз второй характеристики звукового удара, – громкости, которая лучше отражает восприятие человека. А именно: в децибелах.

– Насколько я знаю, никаких официальных нормативов по допустимому уровню звукового удара нет. И говорят, он будет определен не раньше 2022 года. Почему так долго?

– На самом деле, технически все готово, чтобы их принять. Наши специалисты участвуют в рабочих группах ИКАО. Мы следим за ситуацией, осуществляем мониторинг программ, направленных на принятие норм звукового удара. Но нужно еще провести целый ряд исследований с учетом человеческого фактора, включая экспериментальные пролеты над населенными районами. Сейчас создаются специальные демонстраторы, которые должны всех убедить, что можно летать над сушей со сверхзвуковой скоростью, не вызывая протестов населения. Нужно наработать большую статистическую базу данных. Принятие норм узаконит пролеты на сверхзвуковой скорости над населенными районами земли. Это будет революционное изменение в организации воздушного движения сверхзвуковых самолетов.

– А что за новый проект «сверзвуковика» вы запустили вместе с КБ «Сухой» и МАИ?

– Это проект сверхзвукового делового самолета, на 12–16 пассажиров, в котором кроме названных организаций участвуют и европейцы. На Западе этот проект назвали Rumblе, он направлен на обоснование приемлемых уровней звукового удара. Наши исследования, испытания в аэродинамических трубах доказывают: самолет может быть сделан и с хорошей аэродинамикой, и с очень низким уровнем звукового удара. На сегодняшний день мы значительно продвинулись в сверхзвуковых технологиях, а также гораздо лучше понимаем, как должен выглядеть такой самолет, какие иметь потребительские качества.

– В Америке сейчас тоже разрабатывают сразу два проекта сверхзвуковых бизнес-джетов. У одного якобы какой-то нетипичный хвост, а у другого – совершенно необычное крыло.

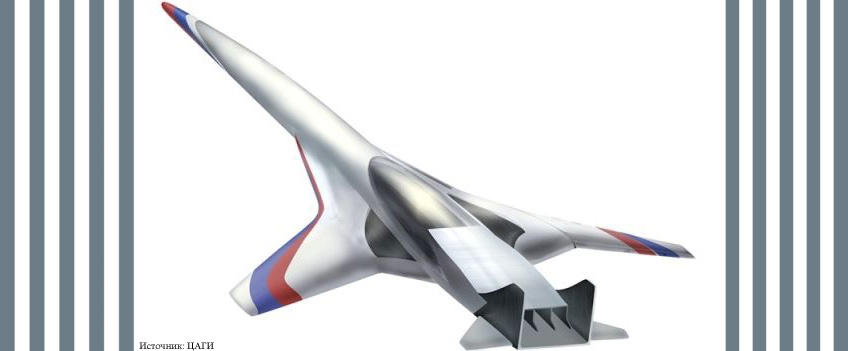

– Да, все ищут новых компоновочных решений. Конструкция нашего самолета тоже выглядит очень необычно. Как чайка в полете: V-образное крыло с большим углом раствора, консоли с меньшим углом, но тоже с V-образностью, фюзеляж с изогнутой центральной осью… Двигатели сверху, и это принципиально, поскольку за счет эффекта экрана снижается уровень звукового удара. Также на режиме взлета и посадки «экран» снижает и уровень шума от двигателей. По плану работ предусмотрено проведение наземного эксперимента на реальном двигателе для демонстрации эффекта экрана. Мы должны подтвердить заметное уменьшение шума струи за счет отражения акустических возмущений от плоской поверхности хвостовой части планера.

– А двигатель какой будет?

– Двигатель берем старый, и нам неважно, какой. Важно подтвердить, что принципы и технологии, которые мы закладываем в новый самолет, работают.

– Сколько пассажиров сможет перевозить российский «сверхзвуковик»?

– Нами рассматривается несколько вариантов: самолет на 12–16 пассажиров, также – на 60–80. Есть вариант совсем маленького делового самолета – на 6–8 пассажиров. Это разные веса. В одном случае машина будет весить примерно 50 тонн, а в другом – 100–120 и т.д. Но стартуем мы именно с первого из обозначенных сверхзвуковых самолетов. Почему с него? По разным оценкам уже сегодня есть нереализованная на рынке потребность в быстрых перелетах деловых людей на самолетах с пассажировместимостью 12–16 человек. И, конечно, машина должна летать на расстояние не меньше 7–8 тысяч километров по трансатлантическим маршрутам.

Четкие требования к самолету должен определить стартовый заказчик, и тогда на этапах эскизного проектирования и проведения опытно-конструкторских работ возможно некоторое изменение исходного облика самолета, полученного на этапе предварительного проектирования. Но обоснованные принципы снижения звукового удара останутся неизменными.

– И когда может появиться такой самолет?

– Я думаю, до летающего прототипа нас отделяет 10–15 лет. В ближайшее время по нашим планам должен появится летающий демонстратор, облик которого прорабатывается. Его главная задача, продемонстрировать основные технологии создания сверхзвукового самолета с низким уровнем звукового удара. Это необходимый этап работы. Серийный сверхзвуковой самолет нового поколения может появится на горизонте 2030 года.

– Нос как у Ту-144 и «Конкорда» останется?

– Маловероятно. Будут применены новейшие технологии, в том числе и для визуализации обстановки вне кабины. А отклонение носа – это дополнительные агрегаты и приводы, которые утяжелят конструкцию. Хотя оставим этот вопрос конструкторам.

– Композиты будут применяться?

– Безусловно. Мы рассматриваем сверхзвуковой самолет с крейсерской скоростью 1,8–2 Маха, то есть примерно в два раза быстрее скорости звука. Такая скорость является технологическим барьером для использования в конструкции планера обычных алюминиевых материалов. Нос фюзеляжа, кромки крыла нагреваются до 120 градусов. В полете, который длится 3-4 часа, материал и силовая конструкция все это должны выдерживать. Причем многие циклы. Поэтому наша мечта – сделать самолет полностью из температурных композитов. И хорошие наработки есть.

– Можно сказать, что в мире началась гонка за «сверхзвуком»?

– Это пока еще «пристрелка». Реальная гонка начнется, когда утвердят нормативы по звуковому удару. Вот тогда развернется борьба за рынок. И тот, кто первый его захватит, получит все преференции.

Несколько лет назад я лично общался с президентом крупнейшей авиакомпании деловых самолетов. В ее авиапарке – больше тысячи самолетов! И президент не скрывал, что с удовольствием купил бы с десяток сверхзвуковых бизнес-джетов. Мечта любого бизнесмена: утром перелететь через океан, заключить крупную сделку, а вечером вернуться домой и заснуть в своей собственной кровати, а не в гостинице. Современные самолеты летают не быстрее 900 километров в час. А сверхзвуковой бизнес-джет будет иметь крейсерскую скорость около 1900 километров в час. Представляете, какие открываются перспективы для делового мира?

– Сверхзвуковой самолет – это шаг к гиперзвуковому?

– В более дальней перспективе. Я думаю мирный «гиперзвук» появится не раньше 2050–2060 годов. В ЦАГИ вместе с нашими российскими партнерами проводятся работы по международному кооперационному проекту HEXAFLY-INT, в Европе его называют «флаговым» проектом – по созданию пассажирского самолета на водороде, способного летать в семь раз быстрее, чем скорость звука. То есть на скоростях, соответствующих числу Маха 7. И у нас, и в Европе уже ведутся экспериментальные и теоретические исследования. Первый этап совместной работы завершится в 2019 году демонстрацией в полете необходимого уровня технологий для осуществления длительного полета в атмосфере на гиперзвуке. В случае успеха, начнется второй более масштабный этап этого амбициозного проекта, с выходом на прототип гиперзвукового летательного аппарата. В проекте участвуют Россия, Европа и Австралия.

О «головастике», бочке и двух фюзеляжах

– Каким вы вообще видите самолет будущего?

– Прежде всего, это будет самолет во много раз безопаснее, чем нынешние. Сейчас мировая статистика примерно такова: одна серьезная авария на один миллион полетов. Поверьте, лет через 10–15 цифры будут другими. Новейшие технологии скажут свое слово. Кроме того, это будет самолет, который мало вредит окружающей среде и людям: низкий шум, малый уровень (или нулевой) вредных продуктов сгорания двигателя. Это будет самолет очень эффективный во всех отношениях.

– А по формам? В каком направлении тут движется мысль ученых?

– Идет поиск оптимальных аэродинамических компоновок, которые позволяют значительно улучшить основные параметры. Например, дозвуковой деловой самолет с каплевидным фюзеляжем, который прозвали «головастиком». Он способен лететь со скоростью, соответствующей числу Маха 0,85. При этом у него практически прямое крыло, которое может быть спроектировано как ламинарное, то есть со значительно меньшим сопротивлением. Отсюда есть все основания утверждать, что данный самолет будет высокоэффективным и по аэродинамическим характеристикам, и по расходу топлива.

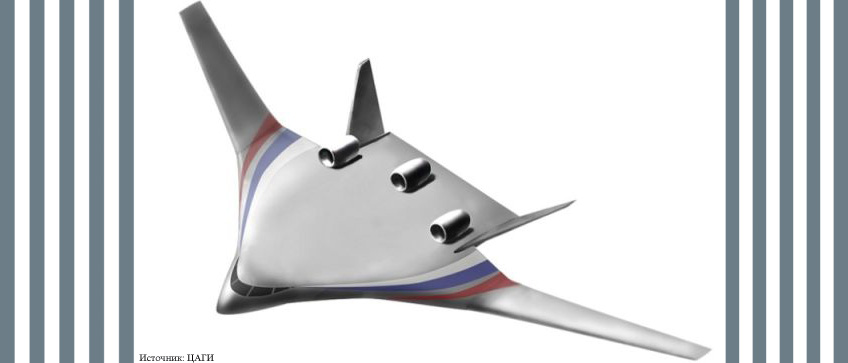

Ведутся также работы по новой конфигурации дозвукового магистрального самолета в виде «летающего крыла»: здесь, что называется, одним скачком процентов на 20–25 можно улучшить показатель аэродинамического качества. А это значит – и меньший расход топлива, меньшие выбросы окислов углерода и азота. Кроме этого, мы исследуем компоновки с эллипсовидным сечением фюзеляжа, как бы сплюснутые по вертикали. Есть проект, где двигатель будет не в форме «бочки», а «распределен» вдоль корневой части крыла. В области транспортных самолетов, мы тоже рассматриваем разные варианты, в то числе нетрадиционные, например, двухфюзеляжную схему…

В целом могу сказать, что ЦАГИ по-прежнему является одним из ведущих институтов авиационной отрасли. Через два года отметим свой столетний юбилей. Но мы не можем почивать на лаврах и находимся в постоянном поиске. Ведь в новых условиях обострившейся конкурентной борьбы необходимо сохранять свою дееспособность и технологическую конкурентоспособность. Над этой задачей постоянно работают ученые и инженеры нашего института. В исследованиях и разработках новых технологий мы создаем научно-технический задела в интересах всей авиационной отрасли страны. Будь то нетрадиционные компоновки, новые виды летательных аппаратов будущего, или технологии безопасного полета в гармонии с окружающей средой, – все это и многое другое, чем занимается большая наука, сможет обеспечит качественный рывок вперед в развитии отечественного авиастроения. Другого пути к прогрессу у нас нет.

По материалам «Российская газета» \ Наталия Ячменникова

- Подробности

- Категория: Российской авиации

В 2017 году впервые взлетит легкий военно-транспортный самолет Ил-112В

В наступившем году российские военные рассчитывают впервые поднять в воздух новый легкий военно-транспортный Ил-112В. Основной проблемой самолета, с особенностями истории и конструкции которого разбиралась «Газета.Ru», остается силовая установка.

В 2017 году Минобороны планирует испытать Ил-112В уже летом. Об этом еще в декабре в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Сейчас полным ходом идут работы над легким транспортным самолетом Ил-112В, первый полет которого ожидается в середине следующего года», – рассказал Борисов.

Более того, по его словам, после испытаний военные готовы сразу заключить с промышленностью длительный контракт практически на все необходимые армии машины в рамках следующей государственной программы вооружений (на 2018–2025 годы).

Ранее Борисов уже заявлял, что планируемый контракт на серийное производство включает в себя 48 Ил-112.

Планы подтвердил и курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин. В конце декабря он уточнил, что уже «приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для вооруженных сил, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях» (цитата по ТАСС).

«И двигатели на нем будут установлены именно российские, ТВ7-117СТ», – подчеркнул чиновник.

Изготовление первого летного образца Ил-112В, разработанного авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина, сейчас идет на воронежском авиазаводе. В январе 2017 года планируется завершить сборку самолета и начать наземные испытания.

В конце ноября, согласно сообщению на сайте ОАО «Ил», уже была выполнена стыковка агрегатов фюзеляжа первого опытного экземпляра и сразу же началась работа над корпусом для второго. До конца года на заводе должны были закончить стыковку фюзеляжа с крылом, пообещал заместитель генерального директора – технический директор ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» Александр Анохин.

Сейчас ВКС России эксплуатируют около сотни советских легких военно-транспортных самолетов – Ан-26 и его модификаций.

Всего с 1969 по 1986 год было выпущено больше 1100 таких самолетов. Из них во всем мире по-прежнему находятся в эксплуатации еще более 600 бортов, однако они уже практически исчерпали свой ресурс. Именно на замену им и создают Ил-112В.

Новая машина должна быть способна перевозить широкую номенклатуру грузов, включая различные виды вооружений, военной техники, а также личный состав, обладать возможностями автоматического захода на посадку на аэродромы, оборудованные по стандартам второй категории Международной организации гражданской авиации (ICAO), и ручного захода на посадку для слабо оборудованных и не оборудованных радиотехникой аэродромов.

Длина самолета составит 24,15 м, размах крыла – 27,6 м, высота – 8,89 м, диаметр фюзеляжа – 3,29 м. В качестве силовой установки будут использоваться два двигателя ТВ7-117СТ с максимальной мощностью 3500 л.с., оснащенные воздушными винтами АВ-112.

Максимальная взлетная масса самолета – 21 т, максимальная полезная нагрузка – 5 т, максимальная высота полета – 7600 м, а дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т – 2400 км. Ил-112В будет развивать крейсерскую скорость 450-500 км/ч.

Проектирование этого самолета началось еще в первой половине 1990-х годов. В апреле 2004 года проект самолета Ил-112В победил в конкурсе Минобороны на разработку легкого военно-транспортного самолета, обойдя проекты МиГ-110, М-60ЛВТС (ОКБ имени Мясищева) и Ту-136Т. Тогда производитель рассчитывал, что первый Ил-112В поднимется в воздух уже в 2006 году, а в 2007 году будет выпущена установочная партия. Однако затем финансирование проекта резко сократилось, а сроки были существенно перенесены.

В августе 2010 года Минобороны полностью приостановило финансирование проекта, а позже и вовсе отказалось от идеи военно-транспортной версии Ил-112 и заявило о намерении приобрести на Украине семь самолетов Ан-140 грузовой модификации.

Сотрудничество с украинским ОПК в одночасье стало неактуальным после «крымской весны».

Уже в конце 2014 года представители авиационного комплекса имени Ильюшина сообщили о заключении контракта с Минобороны на разработку Ил-112В.

В кооперации по выпуску самолета Ил-112В участвуют более 50 предприятий. Все они исключительно российские. Основные соисполнители воронежского авиастроительного завода – ульяновский «Авиастар-СП» и казанский «КАПО-Композит». В Казани изготавливают тормозные щитки, интерцепторы, обтекатели рельсов закрылков, панели хвостовой части крыла, панели элеронов, триммеров рулей высоты и рулей направления. В Ульяновске – панели фюзеляжа, люки и двери.

С января 2016 года на заводе АО «Авиастар-СП» приступили к конструкторско-технологической проработке и подготовке производства с изготовлением первых деталей.

До середины лета планируется завершить наземные испытания и поднять опытную машину в воздух, сразу после чего начнется первый этап государственных совместных испытаний. Старт серийного производства запланирован на 2019 год.

На воронежском авиазаводе готовятся выйти на производство двенадцати самолетов в год.

«Разработки ильюшинского КБ более технологичны, если сравнивать их с антоновскими самолетами, на которых на стыковку агрегатов уходило до трех недель, – цитирует официальный сайт АК им. Ильюшина начальника цеха предварительной сборки Николая Макеева. – Тут мы справились за четыре-пять дней. Большую роль в этом сыграло и качество проектирования, и применение в нем электронных моделей».

Не менее важный кооператор проекта Ил-112В – петербургская компания «Климов». Она разрабатывает для самолета двигатель ТВ7-117СТ. Линейка двигателей ТВ7-117 изначально создавалась и для самолетов, и для вертолетов. Под техзадание на Ил-112В делается новая самолетная версия с использованием наработок, полученных при создании вертолетного варианта двигателя.

В середине сентября 2016 года Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила, что до конца 2019 года создаст 16 турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ и 50 двигателей ТВ7-117В – для многоцелевых вертолетов Ми-38. Первые два двигателя для воронежского завода должны быть переданы в феврале 2017 года.

В конце 2016 года вице-премьер Рогозин отметил, что работа над двигателем для Ил-112В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который также будет летать на двигателях ТВ7-117СТ.

Однако собеседники «Газеты.Ru» в авиационной отрасли уверяют, что именно в двигателях заключается основная проблема с созданием самолета Ил-112В.

Компания «Климов» доводкой этого двигателя занимается с 2002 года, но довести силовую установку до нужных характеристик на предприятии пока так и не смогли, уверяет источник.

По словам собеседника, не удается выйти на требуемый ресурс двигателя, который по-прежнему остается малоресурсным. И это может превратиться в вечную головную боль для «рабочей лошадки» военно-транспортной авиации, каковым предполагается сделать Ил-112В.

Такой самолет должен летать каждый день, летать много и часто, и предлагать подобную машину генеральному заказчику с малоресурсным и ненадежным двигателем означает обречь весь проект на неудачу, считают специалисты.

Похожие проблемы у компании «Климов» и с импортозамещением вертолетных двигателей. Украинское предприятие АО «Мотор Сич» в Запорожье уже выпускает для вертолетов новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Его ресурс составляет 6000 часов, а у аналогичного климовского ВК-2500 – только 2000. Украинский двигатель может подниматься на 9000 м, а потолок ВК-2500 – 5000 м. Мощность ТВ3-117ВМА-СБМ1В на 10% выше, и она поддерживается при температуре до плюс 45 градусов.

Что касается мирового рынка легких военно-транспортных самолетов, то Ил-112В также вряд ли будет на нем востребован. Эта ниша сейчас практически полностью закрыта испанскими самолетами САSA C-295 и итальяно-американскими C-27J Spartan. Никакими особыми преимуществами по сравнению с этими двумя машинами отечественный Ил-112В обладать не будет, однако отечественный самолет на замену Ан-26 все равно армии очень нужен, сходятся во мнении собеседники «Газеты.Ru».

По материалам Михаил Ходаренок / «Газета.ru»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

«Дедушка Мороз, отдай, пожалуйста, мой подарок сестренке Лизе, я хочу, чтобы она больше улыбалась»… Письмо 16-тилетнего Артема, воспитанника Верхнесалдинского социально-реабилитационного центра, профсоюзные активисты не могли читать без слез. У парня уже есть паспорт и он давно знаком с «новогодним закулисьем»: знает, как и откуда берутся подарки. Однако Артемке так хочется, чтоб горячо любимый маленький человечек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, чаще радовался! Настолько важно взрослому парню, чтобы в их с сестренкой жизни были счастливые моменты, что он изложил свои мысли Деду Морозу. О чем грезил – о том и написал.

Профком ВСМПО наведывается к ребятишкам, оставшимся без родительской заботы, не только под Новый год. Традиционно работники профкома помогают ребятишкам собраться в школу, приходят в гости в День защиты детей, организуют благотворительные акции и навещают крошечных младенцев в социальной палате, потому что не могут пройти мимо «раненых» детских душ. В канун самого сказочного праздника ребятишки социально – реабилитационного центра написали письма Деду Мороза. Роль волшебников, по инициативе культурно-массовой комиссии профсоюза, исполнил профком ВСМПО. Был составлен общий список пожеланий, 35 цехов титанового предприятия взяли на себя заботы по приобретению подарков для 31 ребенка. «Новогоднюю мечту» упаковали в яркие мешочки, приложили именные обращения, где указали, кто помог Деду Морозу приготовить подарок.

– Смотрите, – радовался Руслан, с восхищением и гордостью показывая воспитателям письмо, – Дед Мороз написал «Здравствуй, Руслан, дорогой мой внучек!».

Праздник удался на славу! Ребятишки пробегали письма глазами еще и еще раз, затем с нежностью прижимали к себе. «Желаю тебе здоровья, удачи, много верных друзей и любящих тебя людей. Оставайся добрым, отзывчивым и чутким!» Разумеется, такие пожелания будут помнится долго.

Девочки и мальчики с любопытством раскрывали подарки, и счастью не было предела. Нашелся в подарочном мешке гостинец и для Артема, чьи благородство и щедрость растрогали новогоднего волшебника. Профсоюзные активисты рассказали о пожелании мальчика всем детям, исполнили его желание, а также вручили сюрприз самому Артему. Ведь Дед Мороз, как и наш профсоюз, не может оставить мальчишек и девчонок без подарков.

В канун Нового года Дед Мороз от профкома ВСМПО также побывал с мешком подарков в приюте города Верхняя Салда.

Культурно-массовая комиссия ППО ВСМПО,

г.Верхняя Салда

- Подробности

- Категория: Российской авиации

Андрей Богинский, замглавы Минпромторга, с 2017 года переходящий на пост гендиректора «Вертолетов России», в интервью RNS рассказал о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета.

– Минпромторг подготовил стратегию развития российской авиационной промышленности на период до 2030 года. Много нового?

– Предыдущая стратегия принималась в 2006 году и была рассчитана до 2015 года. Соответственно, ее действие закончилось. В этом году мы разработали новый документ, который должен стать ключевым для отрасли с точки зрения направления дальнейшего развития. Разработке стратегии сопутствовали общественные обсуждения на различных площадках, в том числе в Союзе авиапроизводителей, куда входит 90% компаний так или иначе связанных с авиацией: производители, поставщики, ремзаводы. Ключевые положения документа обсуждались и с представителями профильного комитета Госдумы. Сейчас мы направили проект стратегии на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Также основополагающим документом для отрасли является Госпрограмма развития авиапрома на период до 2025 года. Она начала действовать с этого года, придя на смену федеральной целевой программе.

– Какие приоритеты выбраны?

– Основная задача стратегии осталась прежней – укрепить и усилить позиции России как авиационной державы. В новом документе упор сделан, в первую очередь, на направления, связанные с улучшением эффективности деятельности интегрированных структур – ОАК, «Вертолетов России», ОДК и других.

Очевидно, что увеличение объемов производства за счет экстенсивного развития ограничено возможностями предприятий, в том числе по трудовым ресурсам. Поэтому одним из основных элементов улучшения экономической ситуации в авиационной промышленности, на наш взгляд, должно стать изменение индустриальной модели интегрированных структур – широкое развитие кооперации, риск-разделенное партнерство. Необходимо развитие существующих поставщиков и появление новых, в том числе путем выделения поставщиков из интегрированных структур и стимулирование их выхода на мировой рынок, встраивание в мировое разделение труда.

В целом увеличение присутствия российской продукции на зарубежных рынках – это важный элемент стратегии. Однако в сравнении с предыдущим документом мы скорректировали цель. Если раньше ставилась задача занять своей продукцией до 10% мирового рынка гражданской авиационной техники, то сейчас показатель стал более реалистичным. Мы хотим к 2030 году занять 3% мирового рынка. И должен вам сказать, эта задача не менее амбициозна, с учетом того, что сегодня доля нашего гражданского авиастроения составляет менее 1%.

Конечно, реализация стратегии возможна при условии, что есть ресурсы и есть механизм стимулирования к достижению поставленных целей. В документе мы сделали акцент на государственном стимулировании в виде мер поддержки, эти инструменты хорошо всем известны.

– В какие сроки планируется утвердить документ?

– Мы предполагаем, что в течение декабря получим замечания федеральных органов исполнительной власти. Наверное, с какими-то согласимся, с какими-то – нет. Будем искать консенсус. Надеемся, что в I квартале следующего года стратегия будет утверждена.

– Какой объем финансирования запланирован на субсидирование экспорта авиатехники?

– В стратегии этого нет. Там есть ориентиры развития, набор мер. Объемы финансирования указаны в госпрограмме.

– А сколько хотите, чтобы дали?

– Все наши потребности обоснованы конкретными расчетами и связаны с конкретными показателями эффективности. Мы не говорим, дайте триллион или два. Все упирается в производственные возможности предприятий, в их обязательства в рамках контрактов по гособоронзаказу и госпрограмме вооружений, экспортных контрактов, а также в планы по продвижению на те или иные рынки. К примеру, Sukhoi Superjet 100 сертифицирован по европейским нормам EASA. Это позволяет планировать достаточно широкий охват рынка.

В госпрограмме у нас есть меры поддержки. Они направлены на то, чтобы будущему эксплуатанту было выгодно работать с новой отечественной техникой. Пока эти меры распространяются на самолеты. Сейчас мы готовим предложения и для вертолетов. Думаю, что в следующем году такие меры появятся. Но должен подчеркнуть, что предлагаемые нами меры рассчитаны лишь на начальный этап эксплуатации. Мы помогаем запустить процесс, дальше производители и эксплуатанты должны работать самостоятельно.

– В отношении географии поставок российской авиатехники есть примерное понимание?

– В отношении Sukhoi Superjet 100 первый крупный зарубежный эксплуатант – это мексиканская компания Interjet. Это один из самых любимых партнеров, потому что он очень внимательно относится к кооперации с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) в подходах к обслуживанию техники. У Interjet очень высокая техническая культура. В середине ноября я был в Мексике, посещал компанию, знакомился с их технической базой, подходами менеджмента. Могу сказать, что Interjet – это неравнодушный эксплуатант, которому очень нравится самолет Sukhoi Superjet 100.

Второй крупный зарубежный партнер ГСС – ирландская Cityjet, с которой подписан «твердый» контракт на 15 самолетов и опцион еще на 16. Cityjet в этом году уже получила три воздушных судна. Модель бизнеса этой компании такова, что они как самостоятельно осуществляют перевозки, так и сдают суда в «мокрый лизинг», то есть с экипажем для других перевозчиков. По моей информации, Cityjet сейчас активно взаимодействует с компаний Finnaire, а также с «Брюссельскими авиалиниями». То есть наш самолет, Sukhoi Superjet 100, начинает летать в Европе. Отзывы потребителей о самом продукте очень высокие, как с точки зрения комфорта и эффективности технических решений, так и с точки зрения экономической эффективности.

Но нам надо сейчас обращать самое пристальное внимание на сервис и послепродажное обслуживание SSJ100. ОАК, ГСС, и мы этим активно занимаемся. Меры поддержки, которые содержатся в госпрограмме, направлены на расшивку узких мест – с одной стороны, необходимо поддержать эксплуатанта при внедрении техники нового типа, как я уже сказал, с другой – помочь производителю правильным образом организовать своевременный заказ и доставку запчастей, чтобы самолеты или вертолеты не простаивали на земле, а работали.

Есть мера, направленная на субсидирование затрат, связанных с производством запчастей, поставкой их эксплуатантам, а есть субсидирование процентов по кредитам, привлеченным на организацию такого склада. Мы понимаем, что для того чтобы организовать сервисное обслуживание на должном уровне, сформировать один или несколько складов запчастей в разных частях мира, эксплуатанту надо либо замораживать оборотные средства, либо привлекать кредиты и их обслуживать, что достаточно затратно. После консультаций с производителями, эксплуатантами и лизинговыми компаниями мы разработали меру, направленную на частичную компенсацию таких затрат.

На опережение разработана и такая мера господдержки, как субсидирование затрат, связанных с прохождением сертификации. В первую очередь, это направлено на приборы и агрегаты, чтобы стимулировать разработчиков и производителей.

В целом предоставление сервисного обслуживания – это доходный бизнес, а наша задача – лишь помочь запустить этот маховик.

– Сообщалось, что в Мексике возможна организация производства комплектующих для Sukhoi Superjet. В какой стадии вопрос?

– Подписан меморандум. Коллеги из ГСС и Interjet пока избрали такой способ взаимодействия: заключение лицензионного соглашения и самостоятельная организация производства. То есть мы передадим по лицензии право производства некоторых запасных частей в Мексике. При принятии такого решения мы учли, что Мексика по объему ВВП занимает 14-е место в мировой статистике. Объем экспорта авиационных комплектующих из Мексики – порядка $7,5 млрд в год. В этой стране собраны серьезные компетенции, пусть и сформированные за счет присутствующих там иностранных производителей. Я посетил несколько предприятий, в том числе завод компании Snecma. На этих предприятиях высокий уровень производства и высокая культура производства.

– Индия тоже интересуется Sukhoi Superjet. Есть какие-то договоренности?

– Переговоры идут. И должен сказать, переговоры идут не только с компаниями из Индии, но и из Китая, стран Африки.

– Вы назвали вертолеты «Ансат» и Ми-38. А какие еще вертолеты и самолеты могут получить поддержку экспорта?

– По большому счету, любой продукт. Не важно, это новая разработка или разработка предыдущих годов. Мера поддержки существует достаточно давно – это субсидирование процентных ставок по кредитам для поставки на экспорт. Реализуется она совместно с ВЭБом. Такая поддержка может быть оказана производителям самолетов, вертолетов, тепловозов, инновационных вагонов, то есть распространяется на весь спектр высокотехнологичной промышленной продукции.

– Какие авиапроекты определены приоритетными, а от каких отказались?

– Sukhoi Superjet 100 и МС-21 – приоритетные проекты. Также среди приоритетов вертолеты Ми-38 и Ка-62. На Ми-38, как я уже сказал, получен базовый сертификат. Работы по Ка-62 продолжаются. Мы ждем первого полноценного вылета этого вертолета, висение уже было.

Проект перспективного скоростного вертолета был переформатирован. Из-за необходимости пересмотра первоначальной концепции его финансирование со стороны государства прекращено.

В разделе двигателестроения ключевым проектом гражданской тематики является двигатель ПД-14. Он находится в стадии активных испытаний. Первый этап испытательных полетов на летающей лаборатории завершен, начался второй. Также началась реализация проекта создания двигателя большой тяги для широкофюзеляжных самолетов ПД-35.

В области агрегатостроения и приборостроения мы ставим перед собой амбициозную задачу – содействие разработке КРЭТом, «Технодинамикой» и частными компаниями технических решений в области авиаприборов и агрегатов, соответствующих мировому уровню, которые можно будет потом сертифицировать в составе летательного аппарата не только по российским, но и по международным нормам.

Среди других разделов госпрограммы – авиационная наука и малая авиация. Центром компетенций в области малой авиации определено СибНИА, потому что там есть и конструкторское бюро, и испытательная база. Специалисты института продолжают работу по созданию самолета для местных авиалиний вместимостью от девяти до 19 пассажиров. Некоторые решения, например, композитное крыло бипланной конструкции было испытано и показано в прошлом году на МАКСе в виде демонстратора на базе Ан-2. Созданное крыло имеет очень хорошие аэродинамические характеристики, оно большого удлинения, потому что сделано из композитов. Это заслуга ученых СибНИА вместе с коллегами из ЦАГИ и других институтов.

– В наборе субсидий для поддержки первичных продаж Sukhoi Superjet и других воздушных судов появилась гарантия остаточной стоимости. В чем ее суть?

– Все наши меры – это ответ на потребности рынка. Например, что важно лизинговым компаниям при продвижении самолета Sukhoi Superjet? Покупая новый самолет, они делают долгосрочную инвестицию в актив, используя деньги акционеров или заемные средства. Самолет является, в том числе, обеспечением возврата заемных средств. При этом лизинговая компания не знает, сколько будет стоить этот самолет через 12 лет, когда истечет срок договора лизинга и возникнет необходимость искать нового арендатора. Сегодня это можно только примерно спрогнозировать.

Для таких случаев в мире существует апробированная практика – кто-то гарантирует остаточную стоимость самолета, определяя, сколько он будет стоить через 12 лет. Взяв мировой опыт за основу, мы разработали меру поддержки – гарантию остаточной стоимости. Она достаточно подробно обсуждалась с Минфином, Минэкономразвития, были сделаны расчеты. В прошлом году была создана специальная компания «ОАК-Капитал», которая управляется представителями наших основных лизинговых компаний и банков. Денежные средства, которые государство формирует, позволяют через 12 лет обеспечить выплату или покрытие обязательств, если остаточная стоимость будет меньше, чем расчетная. Причем государство будет покрывать треть остаточной стоимости, а все остальное должен будет дать сам производитель. Таким образом, эта мера стимулирует производителя заботиться о своем продукте на всем жизненном цикле. Ведь он будет знать, что ему придется формировать резервы к окончанию договора лизинга.

– Как определяются объемы финансирования, выделяемого на меры поддержки?

– Объемы финансирования, выделяемого на гарантию остаточной стоимости, привязаны к количеству воздушных судов, в частности, к плану ОАК по продаже SSJ100 коммерческим перевозчикам. Гарантия остаточной стоимости не распространяется на поставки авиатехники госорганам, на бизнес-джеты, потому что там другой принцип эксплуатации.

То же касается и субсидирования процентных ставок по кредитам для лизинговых компаний. Объемы зависят от процентной ставки по кредитам, количества самолетов. Понятно, что объемы будут увеличиваться по мере роста поставок. Мера направлена на выравнивание условий, в которых работают наш авиапром и зарубежные конкуренты. У нас ключевая процентная ставка – 10,5%, а эффективная ставка для лизинговых компаний за рубежом – 2-3%.

– Какой объем финансирования со стороны государства в целом запланирован на авиапром?

– Порядка 50 млрд рублей в год. При составлении госпрограммы мы заложили примерно одинаковый ежегодный объем финансирования до 2025 года.

– Есть опасность сокращения финансирования?

– Угроза сокращения есть всегда. Экономические условия, параметры бюджета к тому времени могут поменяться. На опыте SSJ100 мы первый раз комплексно подошли к продукту. Не только к его производству, но и к началу эксплуатации. И эти подходы мы точно также будем применять к МС-21.

Если помните, как было с Sukhoi Superjet – сделали продукт, а дальше живи, как хочешь. Ну, не работает такая схема. Самолет надо сопровождать, поддерживать. Поэтому, набив шишек на продвижении Sukhoi Superjet, мы не только сами понимаем, но и пытаемся донести до наших коллег из других ведомств, что этот проект надо поддерживать.

Сегодня уже можно видеть, что принятые государством меры начинают приносить свои плоды. Может быть, успех не грандиозный, но нам удалось, например, совместно с коллегами из ОАК и ГСС стабилизировать загрузку производства Sukhoi Superjet 100. Стабильность позволяет корректно планировать закупки, затраты на персонал, инвестиционные затраты, причем не только в ОАК, но и на предприятиях, входящих в кооперацию. Однако более явный эффект мы сможем ощутить позже, поскольку все в авиапроме имеет длительные циклы.

– Некоторые компании, например, Boeing и Airbus хотели бы увеличить присутствие в России. Решения уже есть?

– Вероятно, вы имеете в виду работу с российскими поставщиками. Сегодня некоторые отечественные компании уже являются партнерами Boeing и Airbus. К примеру, крупнейший поставщик титана для двух мировых лидеров авиастроения – это российская компания «ВСМПО-Ависма».

Есть и другие примеры: предприятие «Гамильтон-Наука», расположенное в Кимрах, разрабатывает и поставляет теплообменники, «Гидромаш» из Нижнего Новгорода поставляет стойки шасси. Корпорация «Иркут», входящая в ОАК, поставляет ниши стоек шасси для Airbus А-320. Таких примеров, к сожалению, не очень много, но они есть. И это говорит как о том, что наш уровень производственной культуры, пусть не везде, но достаточно высокий, так и о том, что у нас есть возможности этим заниматься.

– По МС-21 есть ли уже какие-то договоренности о поставках, с какими странами?

– Есть контракты, подписанные лизинговыми компаниями на 175 самолетов. Контрактов с зарубежными заказчиками пока нет. Интенсифицировать этот процесс можно будет после первого полета.

– Вы отслеживаете ситуацию с подготовкой к нему?

– А как же! Мы ожидаем, что разрешение на первый вылет будет получено в первой половине марта 2017 года. Все идет по графику, работа ведется активно, как на самом заводе, так и в научных организациях, проводящих испытания. Сертификация самолета по российским нормам уже начата. Переговоры о начале сертификации по зарубежным нормам должны состояться в ближайшее время. Мы запараллелили по максимуму все процессы.

– Есть интерес к МС-21 со стороны иностранных авиакомпаний?

– На выкатке самолета было очень много зарубежных коллег: были приглашены комплектаторы и представители авиакомпаний. Мне кажется, эксплуатанты во всем мире заинтересованы разрушить дуополию, сложившуюся в этом классе воздушных судов между Boeing и Airbus. Все, конечно же, в ожидании, как пройдет первый полет МС-21.

Впервые в МС-21 использовано полностью композитное – «черное» – крыло. Это первый опыт и для авиапрома, и для химической промышленности. Предстоит подтвердить квалификацию, верность инженерных расчетов.

– Глава «Русала» Олег Дерипаска, который также присутствовал на выкатке МС-21, говорил о желании компании поставлять высокопрочные сплавы для самолета? Есть ли сегодня уже какие-то договоренности?

– «Русал» говорил о том, что разработал высокопрочные скандиево-алюминиевые сплавы. Мы проводили несколько совещаний с коллегами из «Русала», создана рабочая группа в составе представителей «Русала» и ВИАМа. ВИАМ сначала должен паспортизировать эти сплавы для возможности их использования конструкторами в проектировании и создании летательных аппаратов. Эта работа идет.

– Минпромторг определился с легкими самолетами для местных воздушных линий?

– Во-первых, у нас есть проект Ил-114. Это тоже региональная авиация. Работа организована. Дальше в рамках развития региональной авиации реализуется проект по локализации производства L-410 в Екатеринбурге. Чешские партнеры следят за любой информацией по поводу этого проекта и остро реагируют на слухи, что якобы российские собственники хотят закрыть завод в Чехии и перенести производство в Екатеринбург. Такой задачи нет. Зачем закрывать производство и проектирование летательного аппарата, который сертифицирован по еасовским нормам? Зачем самим себе закрывать возможный рынок? Что касается развития производства L-410 в Екатеринбурге, то его адаптация к российским условиям, конечно же, будет согласовываться с разработчиком. Надеемся, что это повысит конкурентоспособность самолета не только в России, но и за ее пределами. Этот самолет более конкурентоспособный на российском рынке, чем, скажем, Twin Otter. L-410 соответствует приоритетам и предпочтениям лизинговых компаний. Кроме того, у чешской компании Aircraft Industries российские акционеры.

Еще один проект в этом сегменте, как я сказал, реализуется на базе СибНИА, где разрабатываются 9-19 местные самолеты. Чем СибНИА сегодня выгодно отличается от других институтов? В СибНИА есть КБ. Оно сертифицировано, там есть специалисты, система проектирования. СибНИА ведет работу над этим продуктом уже с выпуском конструкторской документации с будущим присвоением литеры «О».

Работы развернуты. Идут, на мой взгляд, правильным образом. Сначала на базе летающей лаборатории Ан-2 был испытан прототип крыла. Оно доказало свою эффективность в полетах. Дальше коллеги сделали эскизно-технический проект 9-местного летательного аппарата. Сейчас идет изготовление составных частей летательного аппарата. Мы надеемся, что в следующем году сможем увидеть его на МАКСе. По крайней мере, хочется, конечно, увидеть один из первых полетов. Но не будем загадывать.

– В этом году был перезапущен проект регионального турбовинтового самолета Ил-114. На него выделено свыше 50 млрд рублей. Как он идет?

– В общей сложности на программу предусмотрено 55,9 млрд рублей. Эта сумма покрывает затраты на оцифровку самолета, перепроектирование, модернизацию производства и на сертификацию. Мир живет, все меняется, правила авиационные меняются. Еще одно направление – это улучшение силовой установки. Также предусмотрено создание сети послепродажного обслуживания. И, наконец, поддержка продаж путем докапитализации какой-либо из лизинговых компаний, которая будет заниматься продвижением самолета. Докапитализация позволит снизить затраты, связанные с владением воздушным судном.

– Некоторые эксперты заявляют, что поддержанный государством проект дальнемагистрального самолета Ил-96-400 вряд ли окупится. Как вы к этому относитесь?

– Вопрос вернутся или не вернутся вложенные в проект инвестиции, зависит от того, «в каких попугаях» мерить и какие сроки ставить. Что сегодня Ил-96-400 для страны? Это, во-первых, вопрос сохранения компетенций проектирования и строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, что особенно важно сейчас, поскольку мы входим в проект создания широкофюзеляжного самолета с китайскими партнерами. Второе – это загрузка Воронежского авиазавода.

С учетом планируемых мер поддержки эксплуатанта, а также возможной докапитализации лизинговой компании вполне возможно, что этот самолет будет выгоднее в эксплуатации, чем Boeing и Airbus. Выгоднее не с точки зрения эксплуатационных расходов, а с точки зрения расходов на владение.

И еще не нужно забывать про объемы субсидий, которые сейчас выделяются авиаперевозчикам, осуществляющим перелеты на Дальний Восток и в основном эксплуатирующим иностранную технику. Это тоже нужно учитывать.

– То есть рассчитываете на положительный суммарный эффект?

– Да.

– Менеджмент авиакомпании «Трансаэро» разработал план по созданию на базе авиакомпании нового перевозчика. Знакомы ли вы с документом? Считаете ли возможным создание новой авиакомпании?

– Мы слышали, что на базе «Трансаэро» хотели бы создать авиакомпанию, которая в том числе эксплуатировала бы и SSJ100. Мы всегда поддерживаем продвижение российской продукции. Если новый перевозчик будет использовать отечественную технику, а у «Трансаэро» такой опыт был, мы будем приветствовать его появление на рынке.

Кроме того, мы будем приветствовать его появление и с точки зрения потребителя. Многие сегодня говорят, что при уходе «Трансаэро» цены на билеты выросли. Появление на рынке еще одного перевозчика – это дополнительная конкуренция, а значит, более взвешенная ценовая политика.

– Присылали ли они вам свой план на ознакомление?

– Пока нет.

По материалам информационного агентства «RNS»

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

Профсоюзный комитет совместно с администрацией ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» по традиции подготовили для авиастроителей насыщенную предновогоднюю программу.

Праздничным настроением заводчан зарядило выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы». Организованный совместно профкомом и администрацией ВАСО, концерт собрал аншлаг и, по признанию зрителей, оставил незабываемые теплые впечатления от старых добрых песен, живой музыки. По признанию художественного руководителя ВИА Андрея Кирисова, более сорока лет его работы в ансамбле связаны полетами на самолетах, и сейчас он очень болеет за Ил-96.

– Желаю воронежцам, чтобы ваш замечательный флагман гражданской авиации России вернулся на пассажирские линии, и каждый мог на нем полетать! – сказал он.

Силами участников заводской художественной самодеятельности в предпраздничные дни также были организованы концерты в цехах авиазавода, сотрудники которых с удовольствием «зажигали» под песни в исполнении коллег.

Самое главное, что хорошее настроение в прошедшем году подкрепляли и трудовые успехи воронежских авиастроителей. Заместитель директора по производству, начальник цеха окончательной сборки Анатолий Супонецкий, поздравляя коллектив перед концертом, отметил, что в этот день подписаны документы о передаче заказчику очередного самолета Ил-96! Пожелание от руководителя, наряду со здоровьем и благополучием, чтобы работы в 2017 году стало еще больше, было встречено овациями.

– Дорогие самолетостроители, мы с полным правом можем гордиться сделанным в 2016 году, – сказал в своем приветствии председатель профкома ВАСО Виктор Богданов. – Коллектив с честью справился с поставленными задачами. И что касается программы социального партнерства на нашем заводе, то она выполнена в полном объеме, все социальные гарантии и льготы обеспечены. Созданный задел позволяет нам с оптимизмом встречать 2017 год. От имени профкома и от себя лично я поздравляю славный коллектив воронежских авиастроителей с Новым годом! Желаю здоровья, счастья и благополучия всем вам и вашим семьям!

Стоит отметить, что и в подразделениях завода не сидели сложа руки. Например, в отделе главного конструктора провели конкурс поделок на тему года Петуха. Свой творческий потенциал в виде оригинальных изделий раскрыли более десяти сотрудников отдела.

Также в праздничные дни всех заводчан и горожан порадовала новая елка – установленная у главной проходной завода красавица высотой более десяти метров. А для детей работников ВАСО во Дворце культуры им. Ленина организовали четыре новогодних утренника, которые посетили 750 ребятишек – с веселыми ведущими, интересными конкурсами, песнями, танцами и, конечно, подарками. К слову, в этом году детишек заводчан-членов профсоюза обеспечили отличными новогодними подарками со сладостями. И впервые в современной истории завода семеро ребят смогли съездить на Кремлевскую елку. Эта поездка была организована профкомом ВАСО при содействии Федерации независимых профсоюзов России.

А. Чертов, И.Стрюк,

Центр общественной информации и печати ПАО «ВАСО»,

г. Воронеж

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

В оздоровительно-бытовом комплексе завода имени Калинина прошел традиционный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Посоревноваться в ловкости, скорости и сплоченности пришли 12 семей калининцев.

Несмотря на то, что команды находились в условиях соперничества, в спортивном зале царила атмосфера дружбы и взаимной поддержки. Поболеть за команды пришли не только коллеги-заводчане, но и родственники спортсменов. Боевой дух в них поддерживали также танцевальная студия «Анастасия» из подшефной школы № 138 и ростовая кукла – Авиошка – символ Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, который особенно полюбился юным участникам праздника.

По результатам пяти спортивных конкурсов жюри определило тройку сильнейших команд. Победителями и обладателями памятного кубка стала семья Фатыховых: инженер-метролог Наталья Борисовна, ее супруг Ринат Дамирович и десятилетний Миша. В семье Фатыховых отец и оба ребенка, сын и дочь, всерьез занимаются карате, а мама в основном – фитнесом. Участие в заводских соревнованиях для них уже традиция.

– Для нас это очень важное мероприятие, стараемся не пропускать. Победили мы, наверное, благодаря тому, что во всех испытаниях были по-настоящему дружной, сплоченной семьей и сохраняли спортивный дух. Очень довольны результатом, настроение отличное! – сказали победители.

Все без исключения участники праздника получили подарки, заряд бодрости и позитива.

М.С. Никитина,

председатель ОО ППО «МЗиК»,

г. Екатеринбург

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

2–7 января прошли новогодние представления для детей и внуков работников ПАО «Роствертол». Более 6000 ребят от 2 до 14 лет побывали в мире новогодней сказки.

В празднично украшенном вестибюле Дворца культуры «Роствертол» дети в ожидании праздника фотографировались на память, выбирали новогодние сувениры. А затем в фойе под огромной живой елью их ждали сказочные персонажи и главный волшебник зимы – Дед Мороз. После увлекательной игровой программы на большой сцене концертного зала гостей ожидало динамичное, волшебное представление «Хранители новогодних снов».

Новогодние приключения Белоснежки и Ледяного Джека, Деда Мороза и веселой команды хранителей, танцы балерин-снежинок в исполнении юных артисток, сказочные декорации – все это создавало удивительное ощущение сопричастности чуду и волшебству. Маленькие зрители очень активно участвовали в сказке: они помогали героям, оберегали от опасностей, подсказывали правильные решения, сопереживали. Пройдя все испытания, герои, а вместе с ними и зрители, поняли, что лучше быть добрым, а не злым, лучше творить чудеса, а не строить козни, что богатство не приносит счастье, а крепкая дружба создает самое настоящее чудо. Дети остались в восторге от волшебного праздника. И не только дети!

По завершении костюмированного представления все ребята получили сладкие подарки, подготовленные профсоюзным комитетом предприятия, а также возможность сделать памятные фотографии с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. До и после концерта ребята с удовольствием катались на паровозике, лошадке и верблюде на площади около Дворца культуры.

Хочется особо отметить, что 26 декабря 2016 г. администрация предприятия, профсоюзный комитет и СДК «Роствертол» организовали благотворительную елку. Более 400 детей в сопровождении своих родителей посетили благотворительное праздничное представление «Хранители новогодних снов», среди них подопечные отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии, Ассоциации сестричеств милосердия Ростовской-на-Дону епархии, РРОБО «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», семи районных организаций РОО Всероссийского общества инвалидов, Ростовского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих», РООО семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Лучики добра», РГОО помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна «Особые дети», РГООИ «Надежда», РГО организация семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Огонёк надежды», РО инвалидов-опорников «Икар». Каждый ребенок получил большой сладкий подарок.

В «Книге отзывов» Дворца Культуры «Роствертол» появилось много отзывов, выражающих сердечную благодарность и искреннюю признательность от посетивших благотворительный праздник. «Второй год подряд проходит этот замечательный благотворительный праздник, который становится уже традицией. Сердечно благодарим администрацию ПАО «Роствертол», профсоюзный комитет предприятия и Дворец культуры «Роствертол» за радость, подаренную детям!» – пишет руководитель РРОБО «Православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» Вера Николаевна Лобанова.

Л.П. Никитина,

инструктор профкома ПАО «Роствертол»,

г. Ростов-на-Дону

- Подробности

- Категория: Организаций профсоюза

В целях привлечения молодежи к занятиям спортом на базе предприятия ООО ЭПО «Сигнал» состоялось личное первенство по настольному теннису среди цехов и отделов. Настольный теннис с каждым годом притягивает к себе все большее количество участников. Принять участие в соревнованиях смогли все желающие: как спортсмены, традиционно участвующие в турнирах по данному виду спорта, так и любители.

Перед началом соревнований главный судья – кандидат в мастера спорта, начальник участка Александр Владимирович Турцев доложил о готовности спортсменов к участию в соревнованиях. Председатель первичной профсоюзной организации ООО ЭПО «Сигнал» Анатолий Григорьевич Ярошевский поздравил участников соревнований с началом теннисного состязания, пожелав всем участникам занять достойные места.

Турнир длился в течение шести дней. Свое умение и мастерство владения ракеткой продемонстрировали 20 человек. Это сотрудники управления и производственных подразделений.

По результатам личного первенства лучшим оказался С. Атясов, начальник отдела 37. На втором месте – А. Данилин, слесарь цеха 23. Третьим стал А. Коробко, цех 3. Победители личного первенства ООО ЭПО «Сигнал» по настольному теннису были награждены кубками, грамотами и небольшими подарками.

Хочется поблагодарить всех участников за вклад в спортивное движение нашего предприятия, за участие в соревнованиях по настольному теннису.

Желаем всем дальнейших успехов и спортивных достижений!

А. Ярошевский,

председатель ППО ООО ЭПО «Сигнал»,

г. Энгельс

Страница 384 из 725